Ces fouilles archéologiques portent sur différents contextes, différentes périodes et sont menées dans des cadres variés. Ces chantiers sont aussi des terrains de formation pour les étudiant.es.

Cette première journée de présentation des terrains du CEPAM a deux objectifs. D’abord présenter les terrains et les opportunités de stages aux étudiant.es de l’université et leur indiquer les démarches à suivre pour y participer. Ensuite créer un temps d’échange et de discussion entre celles et ceux qui conduisent des opérations de terrain au sein du laboratoire pour mieux identifier l’ensemble des terrains en cours, discuter des besoins et des possibilités de mise en commun d’expérience et de moyens matériels. La journée sera aussi l’occasion d’inviter d’autres acteur.ices de la recherche sur le terrain dans la région PACA.

Typologie d'événements : Colloques & Séminaires

Séminaire annuel de l’IFR MARRES

Séminaire gratuit. Pour s’inscrire, veuillez cliquer ici.

programme : 2024 03 26 Programme séminaire annuel IFR MARRES

Le séminaire annuel de l’Institut Fédératif de Recherche – Ressources Marines (IFR MARRES) est l’occasion de rassembler la communauté scientifique dans un lieu convivial afin de présenter un bilan de l’IFR depuis son lancement, faire un point d’actualité sur les axes de recherche « ressources marines » des unités, les actions en cours et les opportunités qui s’offrent à la communauté pour 2024. L’objectif de ce séminaire est d’échanger sur les thématiques de recherche existantes, faciliter les interactions et développer de nouvelles opportunités de collaborations.

Le séminaire offre également l’opportunité à l’ensemble des participants de contribuer à la dynamique du séminaire via de courtes présentations, des posters et des groupes de travails sur des thématiques d’actualités. La journée se terminera avec un cocktail dînatoire convivial pour continuer les échanges et renforcer les liens. L’IFR MARRES souhaite s’ouvrir davantage à la communauté scientifique travaillant, ou voyant une opportunité de travailler dans le domaine des ‘ressources marines ».

Ce séminaire gratuit est limité à 100 participants. Afin d’organiser au mieux cette journée, merci de vous inscrire ici. Un programme définitif sera envoyé aux participants quelques jours avant le séminaire.

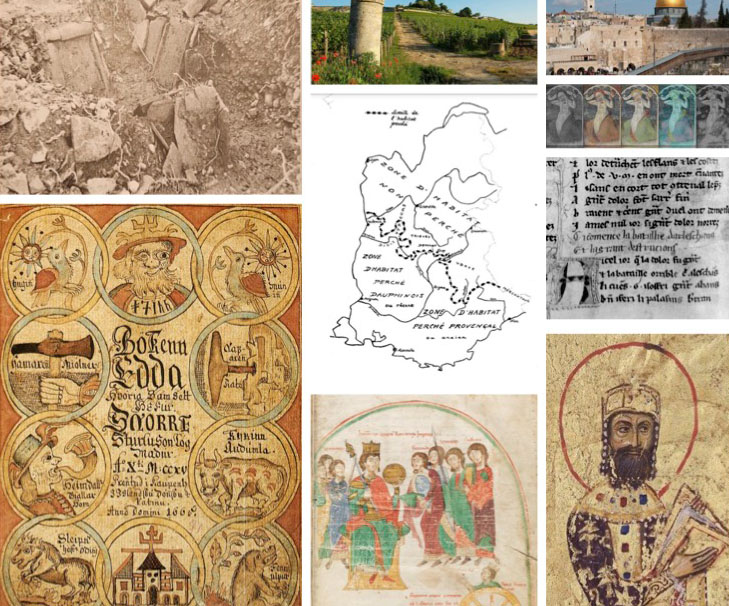

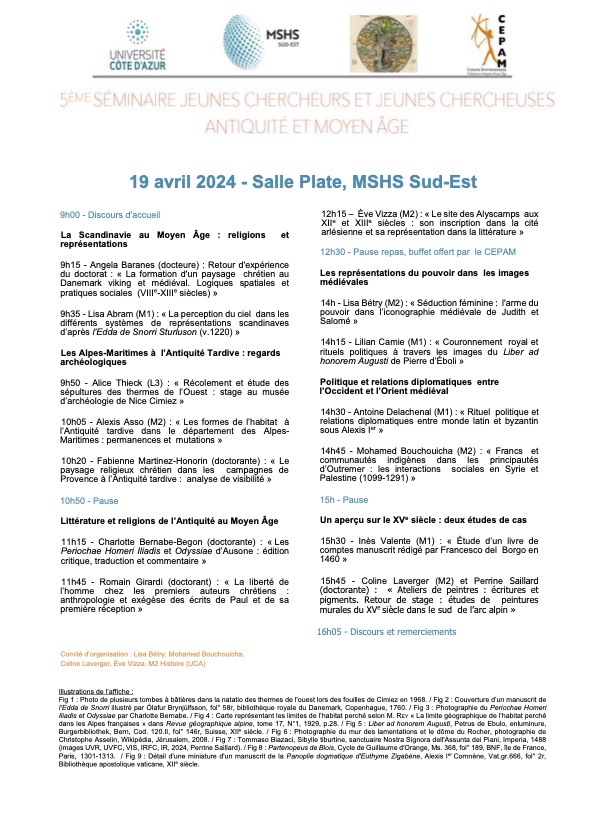

5e édition du séminaire Jeunes Chercheurs Antiquité et Moyen Âge

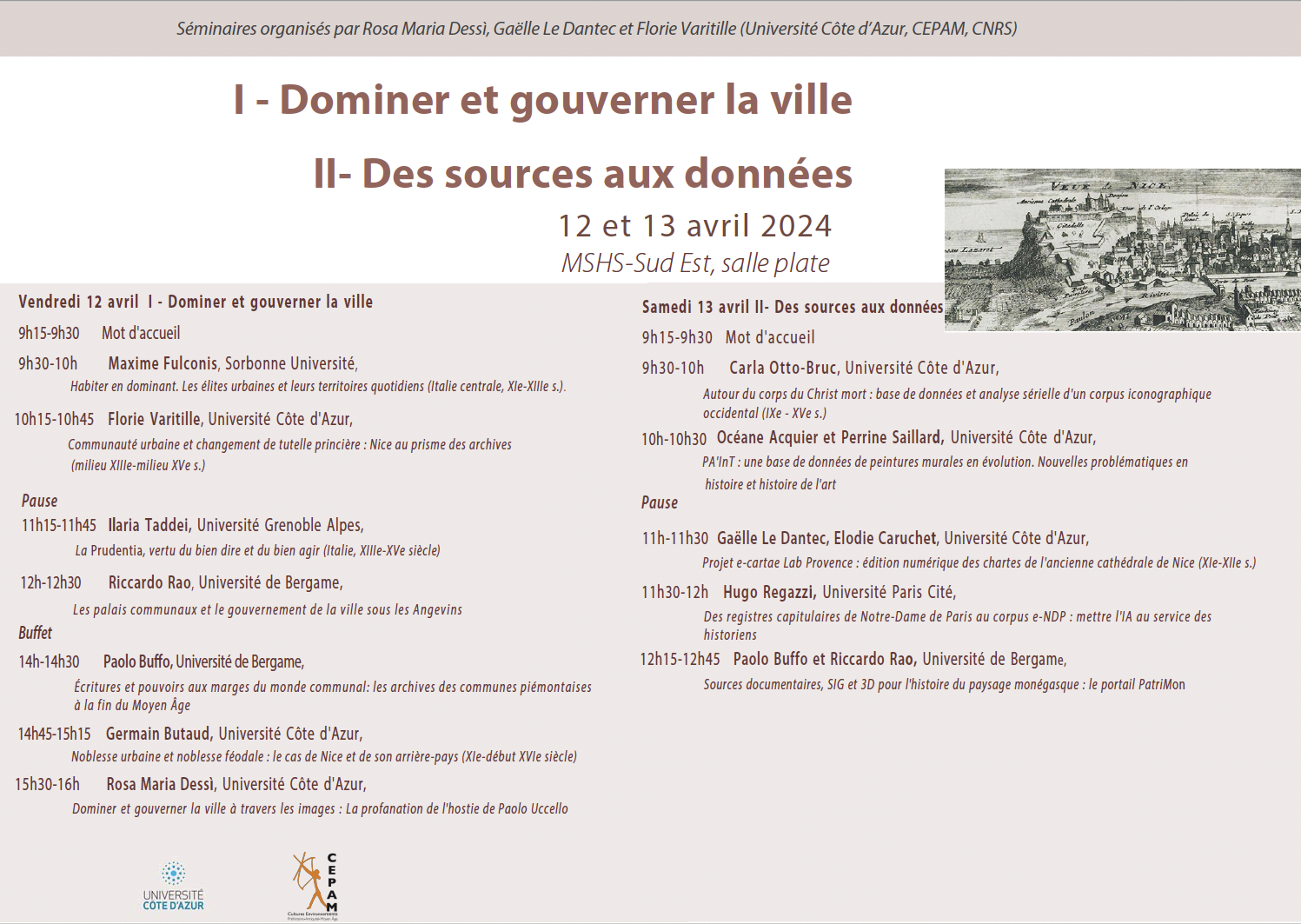

Séminaire | Dominer et gouverner la ville & Des sources aux données

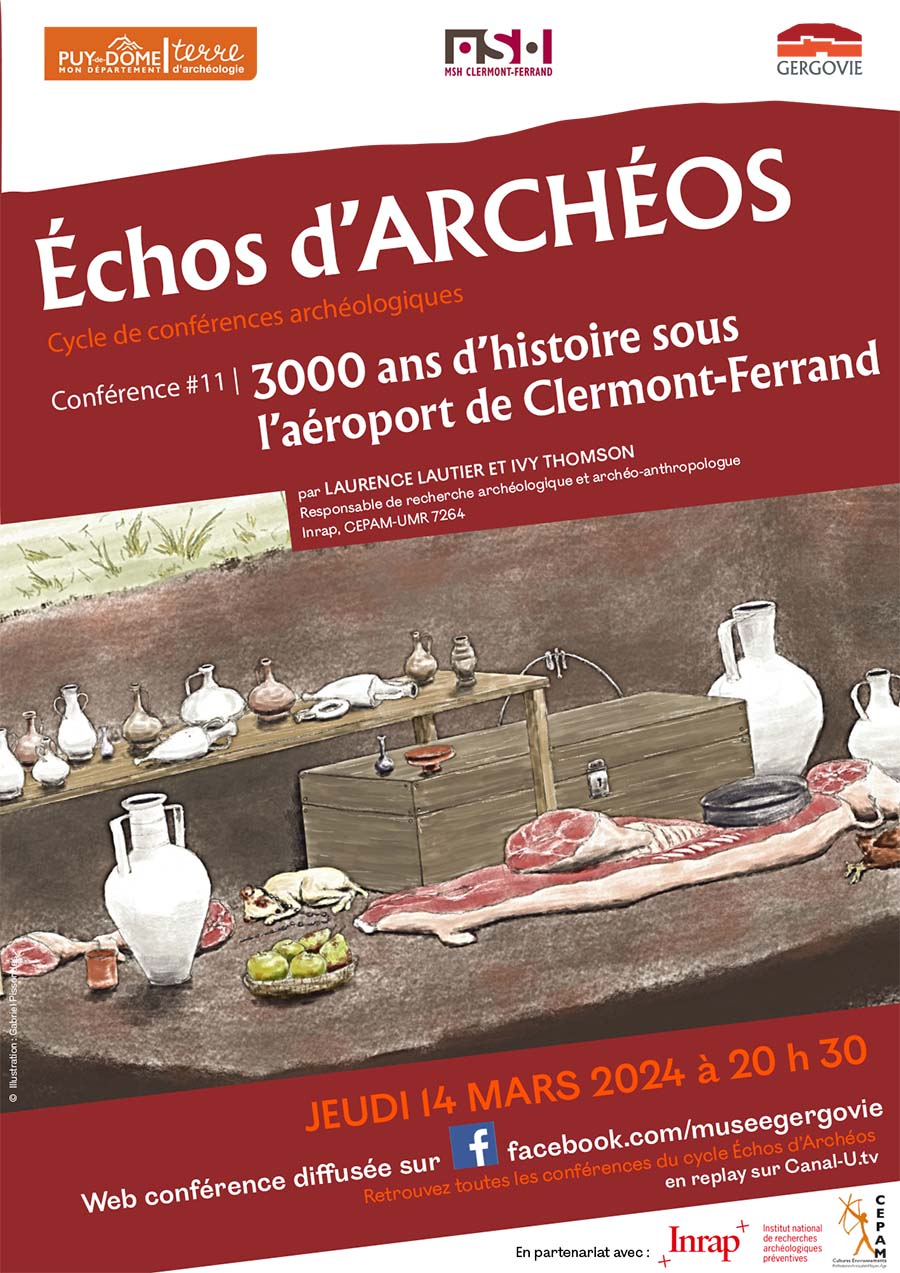

Conférence | 3000 ans d’histoire sous l’aéroport de Clermont-Ferrand

Échos d’ARCHÉOS

Cycle de conférences archéologiques Conférence #11 | par LAURENCE LAUTIER ET IVY THOMSON. Responsable de recherche archéologique et archéo-anthropologue Inrap, CEPAM-UMR 7264

JEUDI 14 MARS 2024 à 20 h 30

https://facebook.com/museegergovie

Retrouvez toutes les conférences du cycle Échos d’Archéos en replay sur Canal-U.tv.

Web conférence diffusée sur En partenariat avec : INRAP, CEPAM

Colloque | Particip-archeo : démarches participatives pour la recherche et la valorisation du patrimoine archéologique

Le colloque « Particip-archeo : démarches participatives pour la recherche et la valorisation du patrimoine archéologique » aura lieu les 14 et 15 Mars 2024 à l’Auditorium de l’Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-France (ISC-PIF).

Ce colloque est porté par la Société Préhistorique Française en partenariat avec le réseau Particip-Arc, le Muséum national d’Histoire naturelle et le laboratoire Archéorient.

Vous trouverez toutes les informations et le programme ici : https://particip-archeo.sciencesconf.org/

Particip-Arc-JC | Journée Jeunes Chercheur.es Recherches culturelles participatives

La troisième journée des Journées Jeunes Chercheur.es du réseau Particip-Arc revient au mois de Juin 2024 ! Elle fait suite aux deux premières éditions qui ont eu lieu respectivement en novembre 2022 et 2023. Cet événement a pour objectif de donner la parole aux jeunes chercheur.es (doctorant.es, postdoctorant.es), impliqué.es et/ou conduisant des recherches participatives dans les domaines de la culture.

Source : https://particip-arc-jc.sciencesconf.org/

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 29 mai via ce lien : https://particip-arc-jc.sciencesconf.org/

Programme : Programme_Particip-Arc_Journée Jeunes Chercheurs _5Juin2024_VD

Date du colloque : 5 juin 2024

Informations dépôt des résumés:

Date limite de soumission : 2 avril 2024 minuit.

APPEL À COMMUNICATION – JOURNÉES JEUNES CHERCHEURES

Séminaire | À TRAVERS LES MONTAGNES : l’évolution de l’Homme et de son environnement au début de l’Holocène

https://cnrs.zoom.us/j/

ID de réunion: 913 2672 8302

Code secret: M134ue