Ce titre ô combien iconoclaste ne manquera pas d’en étonner certains ! Dans La pensée sauvage en 1962, Claude Lévi-Strauss souligne que les animaux sont de bons outils pour approcher et comprendre les sociétés humaines. A priori rien ne nous autorise à penser que de tous les produits du monde animal – force de travail, lait, viande, gras, boyaux, cuir, poil et corne –, les excreta sont plus anecdotiques et moins importants, de même que certains de leurs usages. Peu traité par les anthropologues davantage occupés à théoriser sur d’autres productions de l’animal-fournisseur (Sigaut, 1980), le fumier est pourtant un objet complexe à l’articulation entre l’animal et le végétal, le vivant et le non-vivant, l’homme et son écosystème social et naturel. Maillon indispensable de la biodiversité et de la chaîne alimentaire, cet artefact déprécié jusqu’à être un déchet puant et polluant sera approché ici tout autrement. Éclairée par des ethnographies issues de sociétés d’ici et d’ailleurs, cette conférence discutera la manière dont le fumier entendu comme artefact politique nous dit in ne de nos liens avec le monde au moment où nous interrogeons nos manières de faire société, dans les plis de leur environnement naturel et social actuel.

Typologie d'événements : Divers

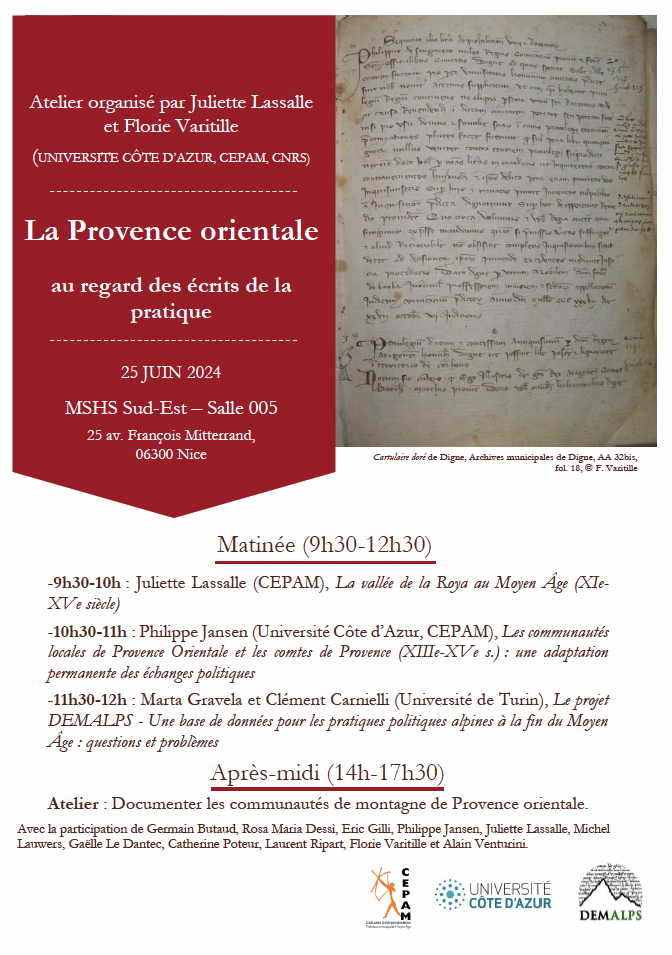

Atelier | La Provence orientale, au regard des écrits de la pratique

| Matinée (9h30-12h30) |

| –9h30-10h : Juliette Lassalle (CEPAM), La vallée de la Roya au Moyen Âge (XIe-XVe siècle)

–10h30-11h : Philippe Jansen (Université Côte d’Azur, CEPAM), Les communautés locales de Provence Orientale et les comtes de Provence (XIIIe-XVe s.) : une adaptation permanente des échanges politiques –11h30-12h : Marta Gravela et Clément Carnielli (Université de Turin), Le projet DEMALPS – Une base de données pour les pratiques politiques alpines à la fin du Moyen Âge : questions et problèmes |

| Après-midi (14h-17h30) |

| Atelier : Documenter les communautés de montagne de Provence orientale. |

Avis de soutenance Duchatel-Munter Audrey

Thèse de doctorat Présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en Histoire et archéologie des mondes anciens et médiévaux d’Université Côte d’Azur

Audrey Duchatel-Munter

« Marguerite de Provence, recherches sur l’impact de l’héritage catalano- provençal dans le rôle et la perception d’une reine de France au XIIIe siècle »

Membres du jury :

Directeur de la recherche : Philippe Jansen, Professeur, Université Côte d’Azur

Rosa Maria Dessì, Professeure médiévale et d’histoire de l’art médiéval, Université Côte d’Azur

Murielle Gaude-Ferragu, Maîtresse de conférences HDR, Université de Paris-13 (Paris Nord)

Didier Lett, Professeur d’Histoire médiévale à l’Université Paris Diderot (Paris 7)

Alain Marchandisse, Maître de recherches du F.R.S.-FNRS, Université de Liège

Soutenance : Mardi 27 juin 2023 à 9h

2B48 à SJA bâtiment SJA2

Résumé

Marguerite de Provence (1221-1295) fut l’épouse du roi capétien, Louis IX, seul roi de France à avoir été canonisé. Fille aînée de Béatrice de Savoie et du comte de Provence Raymond Bérenger V, elle est aussi l’héritière d’une dynastie illustre de Catalogne et de Provence mais au regard du faible nombre de publications et de travaux sur sa personne, force est de constater qu’elle n’est pas considérée comme une des grandes figures féminines de la monarchie française. Ce sujet tend donc à s’insérer dans l’articulation privilégiée d’un thème en plein développement qu’est l’histoire des femmes et du genre, mais il veut aussi s’inscrire dans les perspectives actuelles d’anthropologie médiévale sur les fonctions des grandes dynasties princières. À partir de la diversité des sources recensées (diplomatique, épistolaire, iconographique, narrative et littéraire), trois axes de recherches se sont imposés. Le premier vise à retravailler la relation territoriale entre la Provence, terre d’Empire, le royaume de France et le comté de Savoie. En effet, les historiens ont abordé ces alliances essentiellement sous le prisme capétien or des éclairages nouveaux peuvent être apportés lorsqu’on y incorpore l’influence catalano-provençale. Le deuxième axe est fondé sur les relations sororales qui seront un aspect important de cette thèse ; les liens de fraternité ont été jusqu’alors bien étudiés mais nous constatons peu de travaux sur la sororité. Or, les quatre filles de Raymond Bérenger V ont marqué l’histoire pour avoir épousé chacune un roi : Marguerite de Provence épousa Louis IX, Éléonore le roi d’Angleterre Henri III, Sanchie devint la femme de Richard, comte de Cornouailles proclamé par la suite roi des Romains ; enfin Béatrice fut mariée à Charles d’Anjou, frère de Louis IX qui devint roi de Sicile. Marguerite de Provence se trouva donc à l’intersection de puissantes parentèles et de leur entourage dont elle pouvait se servir pour asseoir ses desseins politiques. Aussi la notion de réseau constituera une approche féconde. Enfin, dernier aspect envisagé le regard nouveau que peut offrir la personnalité de Marguerite de Provence sur l’étude de la fonction d’une reine de France au Moyen Âge. En effet, le silence de certaines sources contemporaines semble pesant, en particulier on peut se demander pourquoi l’action éclatante de la reine en Égypte lors de la croisade ne lui a pas valu une meilleure reconnaissance. Ainsi, sa personnalité a pu déranger et elle est à reconsidérer et à recontextualiser au prisme de la conception et de la coutume catalane. Dans ce contexte, l’absence et la rareté des informations sur sa personne peuvent refléter une volonté d’effacer son empreinte pour ne pas faire d’ombre à son royal et saint mari.

Mots clés : Marguerite de Provence-Reine de France-Louis IX-Comté de Provence-Territoire – Sororie

Table ronde | Habiter et occuper la Terre : sociétés et climats de la Préhistoire à nos jours

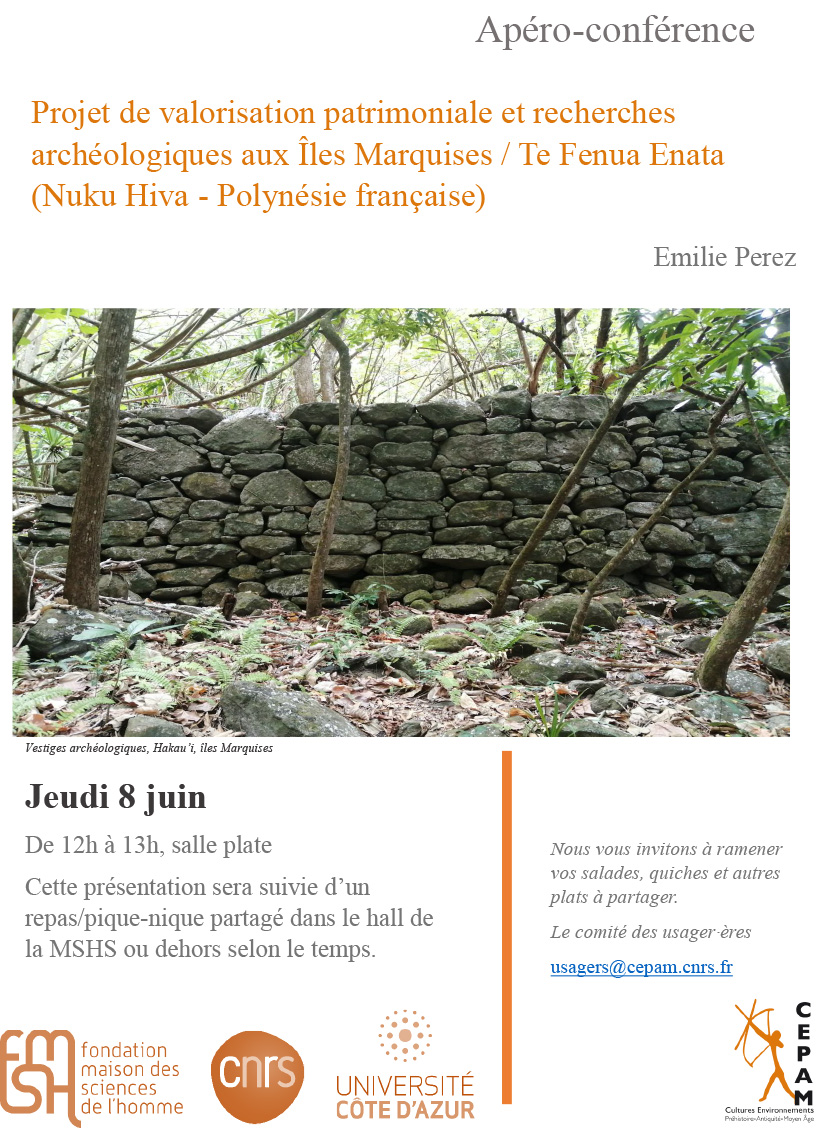

Projet de valorisation patrimoniale et recherches archéologiques aux Îles Marquises / Te Fenua Enata (Nuku Hiva – Polynésie Française)

Le comité des usagers profite d’un passage d’Emilie Perez en métropole pour vous inviter à une conférence apéritive sur la Polynésie :

le jeudi 8 juin à 12h dans la salle plate suivi d’un repas partagé ou picnic pour ceux qui veulent dans le hall.

La vallée de Hakau’i à Nuku Hiva (Îles Marquises) a fait l’objet de deux prospections archéologiques en 2020 et 2022, permettant de recenser près de 400 structures, représentant un immense potentiel archéologique, inégalé dans les autres vallées marquisiennes déjà prospectées. Mais au-delà de l’intérêt archéologique purement scientifique, centré sur l’étude de l’évolution de l’occupation spatiale d’une vallée marquisienne, ce patrimoine véhicule d’autres représentations et significations aux yeux de ses habitants.

Avec l’exemple de Hakau’i aux îles Marquises, je propose de discuter des enjeux liés à l’étude et à la valorisation des vestiges archéologiques, dans un contexte de réappropriation culturelle du patrimoine par les populations.

Lectura Dantis Nicaeana

18h – Présentation – Rosa Maria Dessì, Giampiero Scafoglio (Université Côte d’Azur / CEPAM)

18h10 – Canto VII dell’Inferno – Diego Quaglioni (Università di Trento)

19h – L’exégèse politique d’un verset biblique: Convenerunt in unum, de Grégoire VII à Dante (Mn, II) – Rosa Maria Dessì (Université Côte d’Azur / CEPAM)

Apéro conférence | Les Ladies du ‘Boys Club’ ou les figures cachées dans l’histoire de l’archéologie:

Synopsis : Il y a plus de 25 ans, l’historienne des sciences Margaret Rossiter décrit « l’effet Matilda » : le processus historique par lequel les femmes scientifiques ont été éliminées de l’histoire. Bien que la recherche en histoire des sciences ait travaillé pour identifier et rectifier ce biais sur les dernières 40 années, ces efforts ont été moins nombreux du point de vue des sciences sociales. L’histoire de l’archéologie a pour sa part produit des récits qui sont largement centrés sur les « pères » fondateurs. Dans le Pacifique, l’analyse historiographique de notre discipline en est à ses débuts, ce qui offre une chance unique d’écrire une histoire plus inclusive et multivocale.

Dans cet exposé, je présenterai le contexte et la mise en place d’un projet de recherche visant à répondre à l’appel lancé par Rossiter d’« écrire une histoire plus juste, et une histoire et sociologie des sciences plus complètes, qui ne laissent pas les « Matildas » de côté, mais au contraire en mettent de nombreuses en lumière ». Je présenterai ensuite certaines de ces Matildas du Pacifique, et de ce que leurs biographies scientifiques nous disent sur, à la fois, la place historique des femmes au sein de la discipline archéologique et la place des femmes dans l’histoire écrite sur cette science. En effet, il y a une double invisibilité à considérer pour l’histoire des femmes en archéologie (ou en science en général): (i) quels facteurs ont contraint les femmes à rester longtemps minoritaires dans discipline et (ii) pourquoi celles qui réussissent à contribuer restent-elles difficiles à discerner dans les sources et les récits historiques ? En tant qu’archéologues, nous sommes formé.e.s pour être conscient.e.s qu’en fouilles « l’absence de preuves n’est pas preuve d’absence ». Dans l’histoire de notre discipline, il nous faut être attenti.f.ve.s aux voix dissimulées dans le silence des archives.

L’évènement aura lieu en salle plate de 12h à 13h et sera suivi d’un buffet amicale. Nous vous invitons donc à ramener vos spécialités, salé ou sucré, à partager. Les boissons sont offertes.

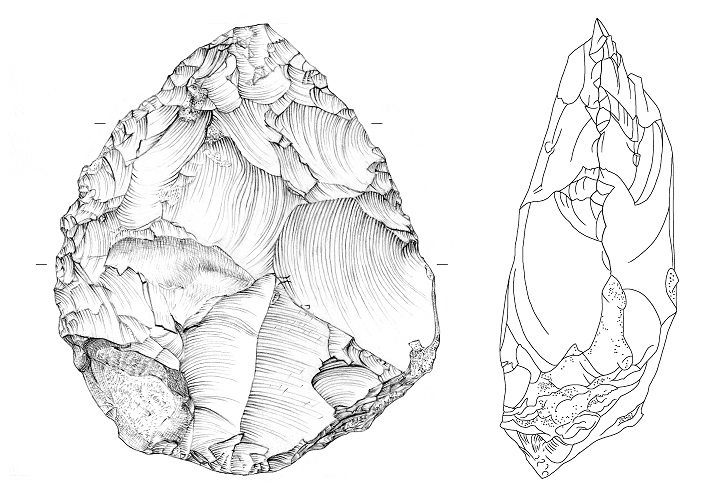

Soutenance | Comportements socio-économiques au Paléolithique inférieur en Europe

Le mardi 28 juin 2022 à 14h, en salle 2B48

Pôle universitaire Saint-Jean d’Angély, Bâtiment SJA2 5 rue du 22ème BCA, 06300 Nice

Pour celles et ceux qui souhaiteraient y assister mais qui ne pourront pas être présent·e·s sur place, le lien de la visioconférence sera publié ultérieurement.

Avis Soutenance Juliette Guibert–Cardin (PDF)

Résumé

Les industries lithiques du Paléolithique inférieur européen sont caractérisées par une grande variabilité typo-technique encore mal cernée (assemblages bifaciaux, à éclats, à petits outils…). Cette disparité est souvent expliquée par le seul fait culturel. Seule une partie de la recherche prend en compte les questions relatives au temps d’occupation des sites, à leur place dans le territoire ou encore à la fonction de site. En prenant en compte ces facteurs, ce travail participe à une réévaluation des interprétations des séries lithiques pour cerner les comportements socio-économiques des groupes concernés.

La fonction des outils anciens est au coeur des réflexions de cette thèse. Dans cette perspective, afin d’approcher les outils aussi bien dans leur structure propre qu’au sein de l’ensemble lithique auquel ils appartiennent, nous avons croisé analyse fonctionnelle et techno-morpho-fonctionnelle. La restitution des processus post-dépositionnels, préalable indispensable à toute analyse fonctionnelle, est abordée par le biais de la pétroarchéologie.

Cette recherche est fondée sur des sites bien datés, en contextes stratigraphiques fiables et ayant fait l’objet d’analyses pluridisciplinaires. L’étude porte sur neuf séries archéologiques, représentatives d’une bonne partie de la diversité typo- technologique qui caractérise la période et issues de modalités d’occupation et de contexte paléoclimatique variés : Soucy (France ; MIS 9), Marathousa 1 (Grèce ; MIS 12) et Valle Giumentina (Italie ; MIS 15-12).

Les données suggèrent que les activités, variées et brèves, sont réalisées avec des outils structurés autour du couple partie active/préhensible. Nous proposons que la composition des ensembles lithiques observés reflète la flexibilité des groupes humains, leur adaptation à des besoins immédiats, à des matières premières locales diversifiées et à des contextes paléoenvironnementaux variés. Cette flexibilité pourrait être à l’origine de la remarquable résilience des groupes humains à travers les changements de milieux et les variations climatiques caractérisant le Paléolithique inférieur.

Mots-clefs: Pléistocène moyen, Paléolithique inférieur, industrie lithique, tracéologie, analyse fonctionnelle, analyse techno-morpho- fonctionnelle

Accès

- Arrêt de tram L1 – Saint Jean d’Angély Université

- Bâtiment SJ2, salle 2B48

- Prendre les escalators, tourner à droite puis monter au 2ème étage par les escaliers

Appel à fouilleurs bénévoles

La mission recherche des étudiants en Master ou thèse, éventuellement en L3, avec expérience de fouille en contexte préhistorique. Le déplacement jusqu’à Fairbanks est à la charge des bénévoles et le logement se fait sous tente. Envoyer rapidement une lettre de motivation et un CV à : yan.gomez@cnrs.fr

Soutenance de thèse | Interactions régionales sur le plateau anatolien au Chalcolithique ancien. Approche techno-fonctionnelle de l’industrie en obsidienne de Çatalhoyük-Ouest et Tepecik Çiftlik

La soutenance aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 14h, en salle 6 à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75005 Paris, devant un jury composé de :

- Frédéric Abbès, Ingénieur de recherche CNRS (Examinateur)

- Laurence Astruc, Chercheure CNRS (Examinatrice)

- Sylvie Beyries, Directrice de recherche émérite CNRS (Co-directrice)

- Didier Binder, Directeur de recherche émérite CNRS (Rapporteur)

- Juan José Ibáñez Estévez, Senior researcher CSIC (Rapporteur)

- Laurence Manolakakis, Chercheure HDR CNRS (Directrice)

A partir de 6500 BC, au Néolithique final, de profondes mutations ont lieu en Anatolie centrale qui affectent plusieurs aspects de la vie quotidienne des communautés locales. On observe des changements dans les pratiques funéraires, les productions artistiques, la mobilité humaine et pastorale, les relations entre habitants, qui démontrent une compétition sociale accrue. L’industrie lithique ne semble pas impactée par ces bouleversements. L’Anatolie centrale, avec ses sources d’obsidienne utilisées à large échelle, est une région clé pour interroger le développement des communautés sous l’angle de l’exploitation des matières premières, de l’économie et des techniques. L’objectif de ce présent travail était de caractériser les interactions interrégionales sur le plateau anatolien, entre la plaine de Konya et la Cappadoce, par l’analyse techno-fonctionnelle de deux assemblages lithiques. Nous avons ainsi restitué les comportements liés à la production, l’utilisation et l’abandon de l’industrie en obsidienne de Tepecik Çiftlik (Cappadoce) et Çatalhöyük-ouest (plaine de Konya). Les contacts observés entre la plaine de Konya et la Cappadoce autour de 6000 BC ne semblent pas avoir d’impact sur la production, l’utilisation ou l’abandon de l’industrie lithique. Il semble exister des faciès culturels régionaux entre 6000 et 5500 BC en Anatolie centrale.

Invitation : invitation_soutenance_Alice-Vinet