Informations générales et programme

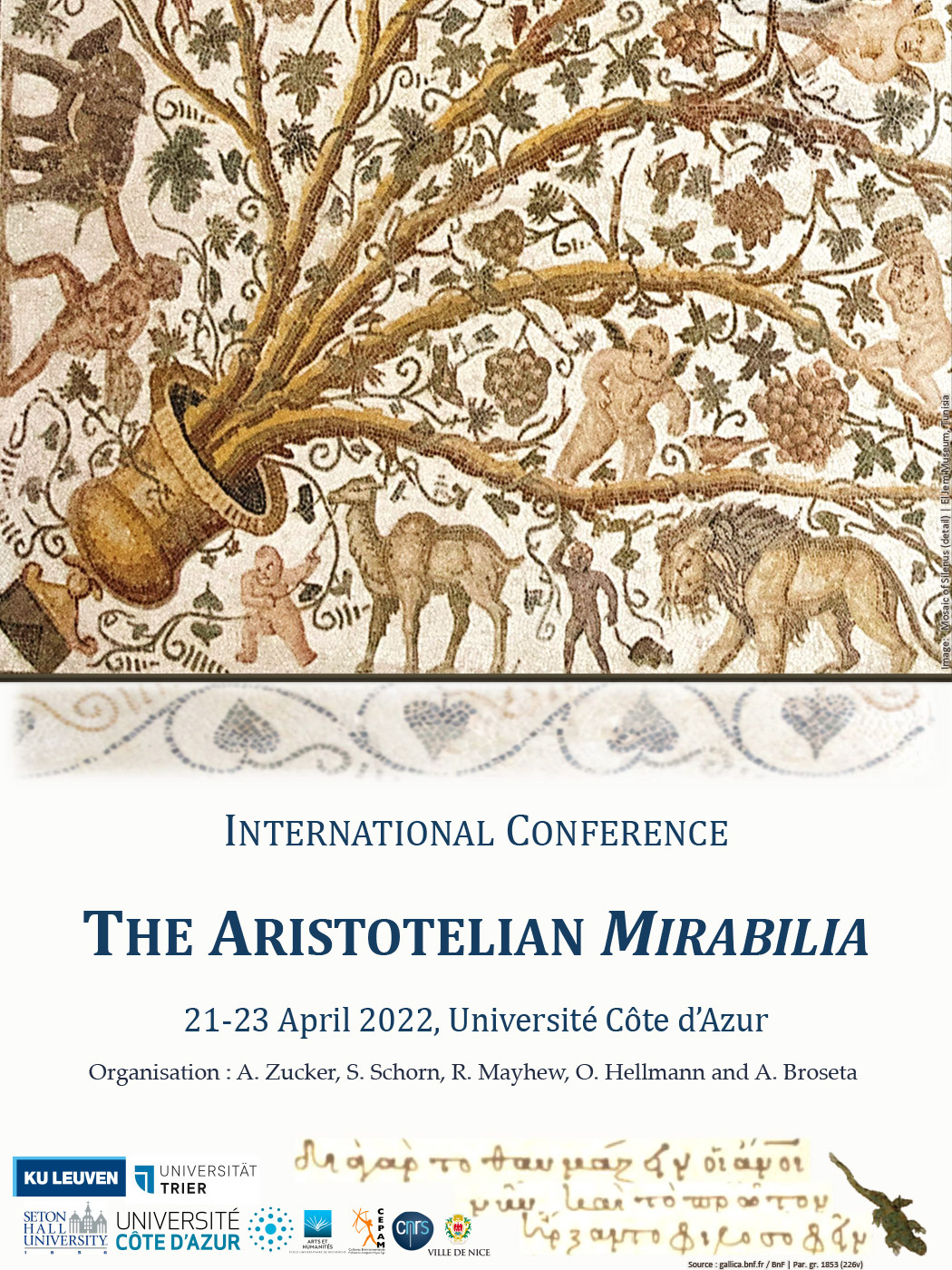

Titre : The Aristotelian Mirabilia

Titre : The Aristotelian Mirabilia

Organisateurs : A. Zucker, S. Schorn, R. Mayhew, O. Hellmann et A. Broseta

Dates : du jeudi 21 au samedi 23 avril 2022

Lieu : Université Côte d’Azur

CEPAM – UMR 7264 CNRS,

Campus Saint-Jean-d’Angély

24, avenue des Diables Bleus

06 300 Nice

Museum d’Histoire naturelle :

https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/museum-d-histoire-naturelle

Villa Kerylos : http://www.villakerylos.fr/

Contact : arnaud.zucker@univ-cotedazur.fr & anaelle.broseta@ens.fr

Programme (version pdf) : programme mirabilia (v8)

Affiche (pdf) : Affiche Mirabilia (v9)

Présentation du colloque

English version

The Mirabilia

This international conference, which will take place from 21 to 23 April 2022 in Nice, aims to foster discussions of a text attributed to Aristotle, yet little read and studied to this day: the collection On marvelous things heard (Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων), also known under its Latin names, De mirabilibus auscultationibus or Mirabilia.

This collection gathers surprising, sometimes incredible anecdotes, generally focused on natural curiosities: most of the sections account, in a few lines, for some peculiarity linked to a given animal species and to a given place. In spite of the – misleading – appearances of disorder and eclecticism that may result from it, the Mirabilia deserves our attention in many respects: they are historically the first illustration of what the Moderns called paradoxography, a literary genre that enjoyed great popularity during the Hellenistic and Imperial periods. It also provides us a valuable insight into teachings and practices in the Lyceum, in Aristotle’s time or slightly later, since we probably owe the Mirabilia to the first Peripatetics.

Current research and scientific context

Although occupying a strategic position in Ancient literature history as well as in the Aristotelian tradition, our collection has not received much attention from scholars until recent years: there is, for instance, no French translation of it, and neither a scientific meeting nor a collective work has been specifically devoted to it thus far.

In hopes of filling this gap, the Nice conference will gather the very best international specialists of Aristotle and his followers, of their historical context and of the tradition of the Mirabilia. It will, at the same time, be part of a current trend of research, marked by a renewed interest for paradoxography and by several editorial projects: after a PhD thesis exploring those matters, C. Giacomelli has worked on two books, one of them – published in 2021 – dealing with the textual tradition, the other – forthcoming – including a new critical edition of the collection. S. Schorn, co-organiser of the meeting, has just edited a volume which is part of the continuation of Felix Jacoby’s Fragmente der Griechischen Historiker(FGrHist) containing commented editions of the Greek paradoxographers of the Imperial period and of uncertain date. R. Mayhew, co-organiser too, is preparing a new translation of the Mirabilia, for the Loeb collection.

Lastly, in 2023, the conference will lead to the publication of a new volume in the Theophrastus Project series (Rutgers University Studies in Classical Humanities), an initiative launched in 1979 by Bill Fortenbaugh, which strives for a deeper understanding of Theophrastus, Aristotle’s most famous pupil, as well as for a better knowledge of his Peripatetic surroundings.

Organisation

To ensure a short-term publication, the communications will first circulate in written form among the participants, in order to encourage reflection before the meeting itself. During the conference, they will be briefly presented, so that more time will be reserved for exchanges of ideas, debates and questions raised by the papers. In this way, we hope to give rise to a more lively and better-informed conversation on the topic of Mirabilia.

The organisation of the meeting is handled by an international committee composed of four professors and one PhD student of the Université Côte d’Azur: Arnaud Zucker (Pr. of Greek literature at UCA, France), Stefan Schorn (Pr. of Ancient History at KU Leuven, Belgium), Robert Mayhew (Pr. of Philosophy at Seton Hall University, US), Oliver Hellmann (Adjunct Pr. of Philology at Trier University, Germany) and Anaelle Broseta (PhD student in Ancient Literature at UCA and Sorbonne University, France).

Most of the talks will be given in presence and viva voce, using the different languages of classical studies. Accordingly, the public – hopefully large and diverse – is warmly invited to attend the event in person, at the Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, on the campus Saint-Jean-d’Angély.

Version française

Les Mirabilia

Organisée à Nice sur une durée de trois jours (du 21 au 23 avril 2022), cette conférence internationale a pour objectif de nourrir la discussion sur un texte attribué à Aristote, mais relativement peu lu et peu étudié à ce jour : la collection Sur les choses merveilleuses entendues (Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων), également connue sous son titre latin De mirabilibus auscultationibus ou Mirabilia.

Cette collection rassemble des anecdotes étonnantes, voire incroyables, généralement consacrées à des curiosités de la nature : la plupart des sections font état, en quelques lignes, d’une particularité liée à une espèce animale donnée, souvent aussi à un lieu donné. Malgré les – trompeuses – apparences de désordre et d’éclectisme qui en résultent, le recueil mérite notre attention à plus d’un titre : il est le premier représentant d’un genre baptisé du nom de paradoxographie par les Modernes, qui connaîtra un immense succès dans les siècles suivants ; il s’agit aussi d’un intéressant témoin sur l’enseignement et les pratiques du Lycée, à l’époque d’Aristote ou peu après, puisque c’est probablement aux premiers péripatéticiens que l’on doit les Mirabilia.

Actualité de la recherche

Quoique doté d’une position stratégique dans l’histoire littéraire antique et dans la tradition aristotélicienne, notre recueil n’a guère attiré l’attention de la critique, jusqu’à ces dernières années : il n’y a pas, par exemple, d’édition et de traduction française, pas non plus de colloque ou d’ouvrage collectif qui lui soit spécifiquement consacré.

Dans l’espoir de combler ce manque, la conférence de Nice réunira les meilleurs spécialistes internationaux d’Aristote et de ses successeurs, de son contexte historique et de la tradition des Mirabilia. En cela, elle s’inscrit dans le droit fil de l’actualité scientifique la plus récente, marqué par un intérêt renouvelé pour la paradoxographie et jalonnée par plusieurs projets éditoriaux : après une thèse de doctorat sur le sujet, C. Giacomelli a travaillé à deux livres, l’un – publié en 2021 – portant sur la tradition textuelle, l’autre – à paraître – comprenant une nouvelle édition critique du recueil. S. Schorn, organisateur du colloque, vient de faire paraître un volume qui s’inscrit dans la continuation des Fragmente der Griechischen Historiker (FGrHist) de Felix Jacoby, et qui contient les éditions commentées des paradoxographes grecs d’époque impériale ou de date inconnue.Enfin R. Mayhew, également organisateur, prépare une nouvelle traduction des Mirabilia pour la collection Loeb.

Elle donnera lieu, dès 2023, à la publication d’un volume dans le Theophrastus Project (Rutgers University Studies in Classical Humanities), initiative lancée en 1979 par Bill Fortenbaugh et qui vise à mieux connaître Théophraste, le plus célèbre élève d’Aristote, mais aussi le milieu péripatéticien dans lequel il évolue.

Organisation

Pour garantir cette publication à brève échéance, les communications circuleront d’abord sous forme écrite entre les participants, afin d’éveiller la réflexion en amont du colloque. Au moment de la conférence, elles feront l’objet d’une présentation synthétique, de manière à laisser plus de temps aux échanges, débats et questions qu’elles auront suscités. Nous espérons ainsi entretenir une conversation plus vivante et mieux informée sur la matière des Mirabilia.

L’organisation du colloque est confiée à un comité réunissant quatre professeurs internationaux et une doctorante de l’Université Côte d’Azur : Arnaud Zucker (Pr. de littérature grecque à UCA), Stefan Schorn (Pr. d’histoire ancienne à l’Université de Leuven, Belgique), Robert Mayhew (Pr. de philosophie à l’Université de Seton Hall, États Unis), Oliver Hellmann (Pr. associé de philologie à l’Université de Trier, Allemagne), et Anaelle Broseta (doctorante en littérature ancienne à l’UCA et à Sorbonne Université).

La grande majorité des communications se feront en présence et de vive voix, dans les différentes langues de la recherche en études classiques. Le public – que nous espérons nombreux et divers – est donc chaleureusement invité à venir en personne, à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société du campus Saint-Jean-d’Angély

Programme

English version

Thursday, April 21

Chair: T. Dorandi

9:30 Tiziano Dorandi (CNRS) : General Introduction

9:45 Ciro Giacomelli (Univ. Padova) : The Text of Mir.: Observations on its Structure and Transmission

10:35 Han Baltussen (Univ. Adelaide) : Mapping Human Knowledge in Peripatetic Research: Mir., endoxa and the Limits of Belief [online]

11:25 Coffee break

Chair: R. Mayhew

11:40 Søren Sørensen (Freie Univ. Berlin) : Ps.-Plutarch’s On Rivers, Stobaios 4.36 and Paradoxographical Literature

12:30 Katerina Oikonomopoulou (Univ. Patras) : Mir. 16-22 and Theophrastus’ lost On Honey

13:20 Lunch

Chair: R. Faure

14:25 Charles Delattre (Univ. Lille) : Homer and Homeric Exegesis in Mir. 115 [online]

15:15 Stephen White (Univ. Texas) : Mir. and Callimachus

16:05 Visit to the Museum of Natural History

Friday, April 22

Chair: O. Hellmann

09:30 Myrto Hatzimichali (Univ. Cambridge) : Mir. 1-15 and Historia Animalium 8(9)

10:20 Katerina Ierodiakonou (Univ. Genève) : Colour Changes in Mir.

11:10 Coffee break

Chair: S. White

11:25 Robert Mayhew (Seton Hall Univ.) : Mir. 71-74 and Theophrastus’ De piscibus: A Case Study of the Role of θαυμάσια ἀκούσματα in Peripatetic Biology

12:15 Arnaud Zucker (Univ. Côte d’Azur) : Mir. 23-28 and Theophrastus’ lost On Animals that Appear in Swarms

13:05 Lunch

Chair: A. Zucker

14:30 Oliver Hellmann (Univ. Trier) : Multiple Use of Data in Aristotle, the Peripatos and Beyond: Mir. 75-77 and Theophrastus’ lost On Animals Said to be Grudging

15:20 Visit to the Villa Kérylos

Saturday, April 23

Chair: S. Schorn

9:30 Gertjan Verhasselt (Univ. München) : Mir. 149-150: Aristotle’s νόμιμα βαρβαρικά and Theophrastus’ On Creatures that Bite and Sting

10:20 Irene Pajon Leyra (Univ. Sevilla) : On Islands and Structural Principles of the Historiographical Section [online]

11:10 Coffee break

Chair: N. Bertrand

11:25 Stefan Schorn (KU Leuven) : Mir. and Timaeus

12:15 Pietro Zaccaria (KU Leuven) : Mir. 122-138 and Theopompos’ Philippika

13:05 Lunch

Chair: S. Sørensen

14:40 Kelly Shannon-Henderson (Univ. Cincinnati) : Mir. and Herakleides of Pontos

15:30 George Kazantzidis (Univ. Patras) : Diseases in Mir.

16:20 Conclusion

Version française

Jeudi 21 avril

Chaire : T. Dorandi

9:30 Tiziano Dorandi (CNRS) : Introduction générale

9:45 Ciro Giacomelli (Univ. Padova) : Le texte des Mir. : observations sur sa structure et sur sa transmission

10:35 Han Baltussen (Univ. Adelaide) : Cartographier la connaissance humaine dans la recherche péripatéticienne : Mir., endoxa et les limites de la croyance [en ligne]

11:25 Café

Chaire : R. Mayhew

11:40 Søren Sørensen (Freie Univ. Berlin) : Le De fluviis du Ps.-Plutarque, Stobée 4.36 et la littérature paradoxographique

12:30 Katerina Oikonomopoulou (Univ. Patras) : Mir. 16-22 et le traité perdu de Théophraste Sur le miel

13:20 Déjeuner

Chaire : R. Faure

14:25 Charles Delattre (Univ. Lille) : Homère et l’exégèse homérique en Mir. 115 [en ligne]

15:15 Stephen White (Univ. Texas) : Les Mir. et Callimaque

16:05 Visite du Museum d’Histoire naturelle

Vendredi 22 avril

Chaire : O. Hellmann

09:30 Myrto Hatzimichali (Univ. Cambridge) : Mir. 1-15 et l’Histoire des animaux 8(9)

10:20 Katerina Ierodiakonou (Univ. Genève) : Les changements de couleur dans les Mir.

11:10 Café

Chaire : S. White

11:25 Robert Mayhew (Seton Hall Univ.) : Mir. 71-74 et le traité Sur les poissons de Théophraste : une étude de cas sur le rôle des θαυμάσια ἀκούσματα dans la biologie péripatéticienne

12:15 Arnaud Zucker (Univ. Côte d’Azur) : Mir. 23-28 et le traité perdu de Théophraste Sur les animaux qui apparaissent en masse

13:05 Déjeuner

Chaire : A. Zucker

14:30 Oliver Hellmann (Univ. Trier) : L’usage multiple des données chez Aristote, dans le Péripatos et au-delà : Mir. 75-77 et le traité perdu de Théophraste Sur les animaux que l’on dit jaloux de leurs charmes

15:20 Visite de la Villa Kérylos

Samedi 23 avril

Chaire : S. Schorn

9:30 Gertjan Verhasselt (Univ. München) : Mir. 149-150 : les νόμιμα βαρβαρικά d’Aristote et le traité de Théophraste Sur les animaux qui mordent et qui piquent

10:20 Irene Pajon Leyra (Univ. Sevilla) : À propos des îles et des principes structurants de la section historiographique [en ligne]

11:10 Café

Chaire : N. Bertrand

11:25 Stefan Schorn (KU Leuven) : Les Mir. et le Timée

12:15 Pietro Zaccaria (KU Leuven) : Mir. 122-138 et les Philippiques de Théopompe

13:05 Déjeuner

Chaire : S. Sørensen

14:40 Kelly Shannon-Henderson (Univ. Cincinnati) : Les Mir. et Héraclide du Pont

15:30 George Kazantzidis (Univ. Patras) : Les maladies dans les Mir.

16:20 Conclusion