Contributeurs: Inês Amorim, Veli Bakhshaliyev, Marie-Odile Bruhat, Christophe Burgeon, Solène Chevalier, Sandrina Cirafici, Séverine Clément-Tarantino, Maria Cecilia D’Ercole, Didier Devauchelle, Michel Dubois, Sébastien Évrard, Nicolas Gailhard, Arnaud Gauthier, Roberto Goffredo, Thierry Gonon, Jean-Claude Hocquet, Christine Hoët-van Cauwenberghe, Caroline Husquin Philippe Lardin Jean-Michel Lecerf Omar Malle Sakho Catherine Marro Armelle Masse Charles Mériaux Clara Millot-Richard François Pattou, Christian Pfister-Langanay, Gilles Prilaux,Violetta Raverdy, Josette Rivallain, Thierry Sauzeau, Katia Schörle, Géraldine Teysseire, Antoni Tur Torres, Baki Varol, François Wassouni, Olivier Weller.

Le livre est vente au format numérique sur le site internet de l’éditeur. Il sera également disponible sur OpenEdition Books dans quelques semaines.

SOMMAIRE

Introduction : « Ça ne manque pas de sel »……………………………………… 17

Christine Hoët-van Cauwenberghe, Armelle Masse, Gilles Prilaux

Thème 1 : Sel et santé

- Rapport introductif : Le sel, ami ou ennemi ? Santé, diététique et sel de l’Antiquité à nos jours…………………………………. 39

Christine Hoët-van Cauwenberghe, Violetta Raverdy, François Pattou

- Sel et santé…………………………………………………………………………….. 47

Jean-Michel Lecerf

- Sel et soin de l’enfant dans l’Antiquité…………………………………………. 65

Caroline Husquin

- Salus ex aquis : naissance et mort d’une station thermale au pied des Alpes suisses……………………………………………………………….. 75

Sandrina Cirafici

- Le sel, l’« épine dorsale de la force d’une nation » : impôts et consommation de sel par les pauvres en Inde dans la deuxième moitié du XIXe siècle………. 103

Inês Amorim

Thème 2 : Le sel des croyances

- Rapport introductif : des mots aux croyances, le sel de la pensée……… 125

Séverine Clément-Tarantino

- La transformation de la femme de Loth en statue de sel dans l’exégèse juive et chrétienne des premiers siècles…………………….. 135

Marie-Odile Bruhat

- La dispersion de sel sur le sol de Carthage après sa destruction par les Romains : un mythe tenace…………………….. 153

Christophe Burgeon

- Condimentum sapientiae. Le sel dans la vie religieuse du hautMoyen Âge occidental……………….. 161

Charles Mériaux

- Sels, magico-religieux, thérapeutiques et tradition oraleau Nord-Cameroun ancien………………………………………………………… 175

François Wassouni

Thème 3 : Sel, richesse et sociétés

- Rapport introductif. Le sel, entreformation géologique et exploitation par les hommes………… 201

Michel Dubois, Arnaud Gauthier

3.1. Sel, richesse et sociétés de la protohistoire à l’antiquité

- Le sel dans le nord-est de la France et le sud-ouest de l’Allemagne : une approche des structures de production et d’échange aux Âges du Fer… 223

Clara Millot-Richard, Olivier Weller

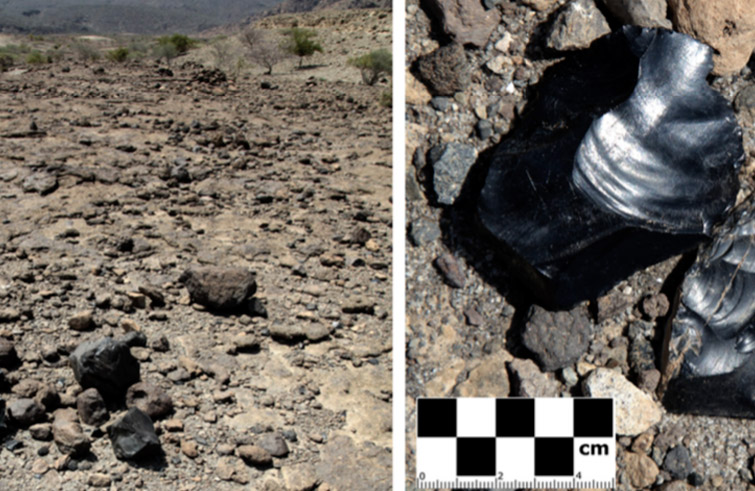

- Exploitation et usages du sel dans les sociétés protohistoriques : l’exemple du sel gemme de Duzdağı (Nakhchivan, Azerbaïdjan) du Chalcolithique à la période parthe (ca. 4500-30 av.n.è.)………………… 245

Catherine Marro, Thierry Gonon, Nicolas Gailhard, Veli Bakhshaliyev, Baki Varol

- L’exploitation du sel marin de la péninsule italienne de l’âge du Bronze à l’époquearchaïque. Une vision tyrrhénienne………… 257

Solène Chevalier

- Entre villes et campagnes : le sel et les économies territoriales de l’Apulie, de l’Antiquité au hautMoyen Âge………………………………………………… 275

Maria Cecilia D’Ercole, Roberto Goffredo

- Un atelier de saunier antique (IIe-IIIe siècles) à Looberghe dans la cité des fténapiens (Nord)……………………………….. 297

Géraldine Teysseire

- SeletnatronenÉgyptepharaonique………………………………………… 319

Didier Devauchelle

- Le sel en Tripolitaine antique : pistes de recherche………………………. 337

Katia Schörle

3. 2. Sel, richesse et sociétés :études régionales de l’époque médiévale à l’époque contemporaine

- Le sel, fondement de la politique fiscale des rois de Saloum aux XVIe-XVIIe siècles……………………………………………………… 353

Omar Malle Sakho

- Les sels en Afrique occidentale…………………………………………………………… 369

Josette Rivallain

- Le sel d’Aigues-Mortes. Production, commercialisation et profits de la ferme (XIIIe-XVIe siècles)…………………………………………. 391

Jean-Claude Hocquet

- Le travail et la production aux salins d’Ibiza et deFormentera (XVIe-XVIIIe siècles)………………………………………….. 405

Antoni Tur Torres

- Dessauniers et leurs propriétaires en Saintonge au XVIIIe siècle……….. 423

Thierry Sauzeau

- Trois petits ports atlantiques face au sel en 1787……………………………. 441

Christian Pfister-Langanay

- Le sel à Dieppe à la fin duMoyen Âge. D’une ressource locale à un impôt royal…………………………………………. 473

Philippe Lardin

- Sel et enjeux dans la justice au XVIIIe siècle.Territoires et fiscalité : la répression judiciaire de la contrebande par la Commissionde Reims, entre Picardie et Artois (1740-1789)……….. 497

Sébastien Évrard