Cette table ronde immersive, enrichie éventuellement d’une exposition photographique en présence du photographe, propose un voyage entre passé et présent pour interroger la relation entre sociétés humaines et océans. À travers l’exemple des cités historiques swahili du littoral kényan, aujourd’hui menacées par le changement climatique, et les recherches archéologiques sur les pratiques de pêche dans l’Antiquité, les intervenants en sciences naturelles et sciences humaines croiseront leurs regards pour explorer comment l’exploitation des ressources marines, les pratiques de gestion des littoraux et la conservation du patrimoine évoluent face aux défis climatiques actuels. Entre érosion côtière, blanchissement des coraux et reconstitution d’anciens écosystèmes marins à partir de vestiges archéologiques (coquilles, squelettes, réseaux trophiques anciens), cette rencontre invite à repenser notre rapport à la mer sur le temps long. En valorisant la contribution des sciences à la compréhension des changements passés et présents, la discussion visera à inspirer des stratégies de résilience alliant protection du patrimoine culturel et gestion durable des écosystèmes. L’événement illustrera le rôle que peuvent jouer les universités et la recherche interdisciplinaire dans la résilience des territoires face aux impacts du changement climatique.

Typologie d'événements : Divers

Soutenance Thèse | Anthracologie en Afrique australe : méthodes, dynamique de la végétation et gestion du bois

Invitation : Invitation_these_PUECH

En Afrique australe, les questions liées aux activités de combustion sont intrinsèquement liées aux recherches archéologiques. Les fragments de charbon de bois sont généralement parmi les restes organiques les plus abondants et les mieux conservés sur les sites du Middle et du Later Stone Age. L’étude des charbons de bois, ou anthracologie, a déjà démontré son potentiel pour les reconstitutions paléoécologiques et les interprétations de la gestion du bois de feu des populations préhistoriques de la région. Cependant, la présence d’une grande diversité d’espèces ligneuses et de types de végétation, caractéristiques de l’Afrique australe, pose un défi considérable lors de l’identification taxonomique des fragments de charbon de bois.

Cette thèse aborde plusieurs aspects méthodologiques clés de la discipline dans le but de les tester et, le cas échéant, de les adapter aux contextes archéologiques, géographiques et climatiques de l’Afrique australe. Le riche assemblage de charbon de bois vieux d’environ 15000 à 9 000 ans préservé sur le site de Bushman Rock Shelter (BRS), situé dans les hauts plateaux, ou Highveld, de l’Afrique du Sud, sur les contreforts du Grand Escarpement et à l’écotone des biomes de la savane et des prairies, offre une opportunité unique d’évaluer les différentes méthodes développées dans cette recherche. L’objectif de la première étude était de proposer une stratégie de sous-échantillonnage, testée sur le vaste assemblage de charbon de bois taxonomiquement riche de BRS, afin d’évaluer la représentativité stratigraphique et écologique. Une deuxième étude a fourni la première clé d’identification interactive de charbon de bois pour la région, limitée à 68 taxons différents échantillonnés dans la région étudiée. Dans la troisième étude, une méthode originale d’identification des charbons basée sur les caractéristiques anatomiques du bois combinée à l’apprentissage automatique a été explorée pour la première fois dans cette région et dédiée à la recherche anthracologique. Enfin, l’analyse anthracologique qui en a résulté, mais qui est encore préliminaire, documente les changements locaux de la végétation ligneuse à BRS au cours de la transition Pléistocène-Holocène, ainsi que les aspects anthropologiques liés à la gestion du bois de feu et ses usages potentiels. Les interprétations et les comparaisons avec d’autres enregistrements locaux et régionaux confirment la tendance générale observée dans la région, allant de conditions froides à la fin du Pléistocène à des conditions progressivement plus chaudes et plus sèches au début de l’Holocène.

Une revue exhaustive de la littérature a été fournie afin d’établir des bases solides pour chaque méthode abordée. Cet effort méthodologique, qui a été au cœur de ce travail de doctorat, met en évidence le potentiel des outils proposés et des méthodes explorées. L’identification des limites et des perspectives est la condition sine qua non d’une approche rigoureuse et permettant des améliorations dans les applications futures en Afrique australe, dans le but de documenter avec précision les changements climatiques et les pratiques humaines que l’anthracologie vise à décrire.

Archéologie préventive | Les fouilles récentes de l’amphithéâtre de Cimiez à Nice

En 2023, le projet d’installation d’une zone théâtrale destinée à des représentations coordonnées par le Théâtre National de Nice a motivé la prescription d’une opération préventive, principalement axée sur la fouille intégrale de la piste de l’amphithéâtre. Cette fouille a permis de renouveler nos connaissances sur la topographie primitive de ce secteur de la colline de Cimiez et les modalités d’implantation de l’édifice. La mise au jour de plusieurs fosses contenant un abondant mobilier archéologique (céramique, verre, métal) apporte des informations chronologiques sur la construction et l’occupation du monument aux époques antique et moderne, mais aussi sur le faciès culturel de la population locale durant l’Antiquité.

En outre, si l’édifice est bien connu sur le plan architectural, des observations et explorations ponctuelles livrent quelques données supplémentaires dans ce domaine.

Soutenance | Paléoenvironnements et pyrotechnologies préhistoriques dans le bassin de Bonneville (Nevada – Utah, USA) du Pléistocène final à l’Holocène moyen

Une visioconférence vous permettra également de suivre la soutenance à distance si vous le souhaitez :

https://univ-cotedazur.zoom.us/j/86340670857?pwd=4uZPOlKIehYga3SvfWY6FL5M9Xp1V9.1

Devant le jury composé de :

- Isabelle Théry – Directrice de Thèse – Directrice de Recherche au CNRS, Laboratoire du CEPAM – UMR 7264

- Auréade Henry – Tutrice de thèse – Chargée de Recherche au CNRS, Laboratoire du CEPAM – UMR 7264

- Ted Goebel – Rapporteur – Professor at the University of Kansas, Kansas – USA

- Magareta Tengberg – Rapportrice – Professeure des Universités au MNHN, Laboratoire d’AASPE – UMR 7209

- Michelle Eliott – Examinatrice – Maîtresse de Conférences à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne

- Yan Axel Gо́mez Coutouly – Examinateur – Chargé de Recherche au CNRS, Laboratoire d’ArchAm – UMR 8096

- Dave Rhode – Examinateur – Research Professor at the Desert Research Institute, Nevada – USA

Résumé

Nous proposons ici une étude des restes de combustible ligneux préservés sur le site archéologique de Bonneville Estates Rockshelter (BER), dont l’objectif était double : d’une part, restituer les paléoenvironnements dans le Bassin de Bonneville (région du Great Basin, Nevada – Utah) sur la longue durée et d’autre part, de discuter des systèmes de gestion de la ressource combustible et de leur s’articulation au sein des schémas d’utilisation de la ressource végétale dans son ensemble. En effet, les conditions arides en place dans la région depuis le début de l’Holocène ont permis une conservation remarquable du matériel organique à BER, autorisant une réflexion plus globale sur les restes végétaux hors charbons de bois. L’abri livre six ensembles chrono-culturels différents, dont deux ensembles très bien développés sur lesquels porte ce travail : l’ensemble PaleoIndigenous, daté entre 13,000 et 10,500 cal BP et qui documente donc une des premières occupations de la région connues à ce jour, ainsi qu’un ensemble Early Archaic daté entre 10,000 et 4,790 cal BP.

Ce travail réalise une approche originale centrée sur le type de restes de bois le plus abondant qui n’a cependant que très peu été considéré dans cette région, le charbon de bois. Ainsi, la création d’un atlas de référence permettant d’identifier efficacement les taxons ligneux de la région a été la première étape de ce travail. L’étude micro-anatomique de près de 4000 fragments de charbon de bois archéologiques a ensuite été réalisée. En parallèle, une approche expérimentale a permis d’obtenir de premières données sur le comportement au feu des deux principaux taxons mis en évidence dans cette étude. L’étude statistique poussée d’environ 13500 mesures de fentes de retrait de charbons expérimentaux a permis d’identifier l’utilisation de bois vert pour le feu. Les résultats de ces analyses renseignent l’évolution du couvert ligneux et mettent en lumière des phases au cours desquelles Ephedra joue un rôle majeur dans la végétation, importance jusqu’à présent non décelée par les autres proxies paléoenvironnementaux. Son utilisation à l’état vert en tant que combustible visait probablement à pallier la diminution de la ressource ligneuse lors de phases particulièrement arides dans le bassin.

Enfin, l’ensemble de ces résultats discutés à la lumière des autres données disponibles démontrent l’apport de l’anthracologie à l’amélioration de nos connaissances sur les mutations environnementales et les relations humain-milieu et mettent l’accent sur l’importance de développer cette discipline dans l’ouest américain et au-delà.

Mots-Clés : Paléoenvironnement, Pyrotechnologie, PaleoIndigenous, Early Archaic, Combustibles, Nevada

Paleoenvironments and prehistoric pyrotechnologies in the Bonneville Basin (Nevada- Utah, USA) from the Late Pleistocene to the Middle Holocene

We propose here a study of woody fuel remains preserved at the Bonneville Estates Rockshelter (BER) archaeological site, with a dual aim: firstly, to reconstruct paleoenvironments in the Bonneville Basin (Great Basin region, Nevada – Utah) over the long term, and secondly, to discuss fuel resource management systems and their articulation within overall plant resource use patterns. Indeed, the arid conditions prevailing in the region since the beginning of the Holocene have enabled remarkable conservation of organic material at BER, allowing a more global reflection on plant remains other than charcoal. The shelter yields six different chrono-cultural assemblages, including two very well-developed assemblages on which this work focuses: the PaleoIndigenous assemblage, dated between 13,000 and 10,500 cal BP and thus documenting one of the earliest occupations of the region known to date, and an Early Archaic assemblage dated between 10,000 and 4,790 cal BP.

This work takes an original approach, focusing on the most abundant type of wood remains, charcoal, which has received very little attention in this region. The creation of a reference atlas enabling effective identification of the region’s woody taxa was the first step in this work. This was followed by a micro-anatomical study of almost 4,000 archaeological charcoal fragments. In parallel, an experimental approach was used to obtain initial data on the fire behavior of the two main taxa highlighted in this study. An in-depth statistical study of some 13,500 measurements of shrinkage cracks on experimental charcoals identified the use of green wood for fire. The results of these analyses provide information on the evolution of woody cover and highlight phases during which Ephedra played a major role in vegetation, an importance hitherto undetected by other paleoenvironmental proxies. Its use as fuel in its green state was probably intended to compensate for the reduction in wood resources during particularly arid phases in the basin.

Finally, all these results, discussed in the light of other available data, demonstrate the contribution of anthracology to improving our knowledge of environmental mutations and human-environment relations, and emphasize the importance of developing this discipline in the American West and beyond.

Keywords: Paleoenvironment, Pyrotechnology, PaleoIndigenous, Early Archaic, Firewood, Nevada

Soutenance | Connaissance et fonction des animaux dans les fables grecques et dans le folklore vietnamien. Étude comparative.

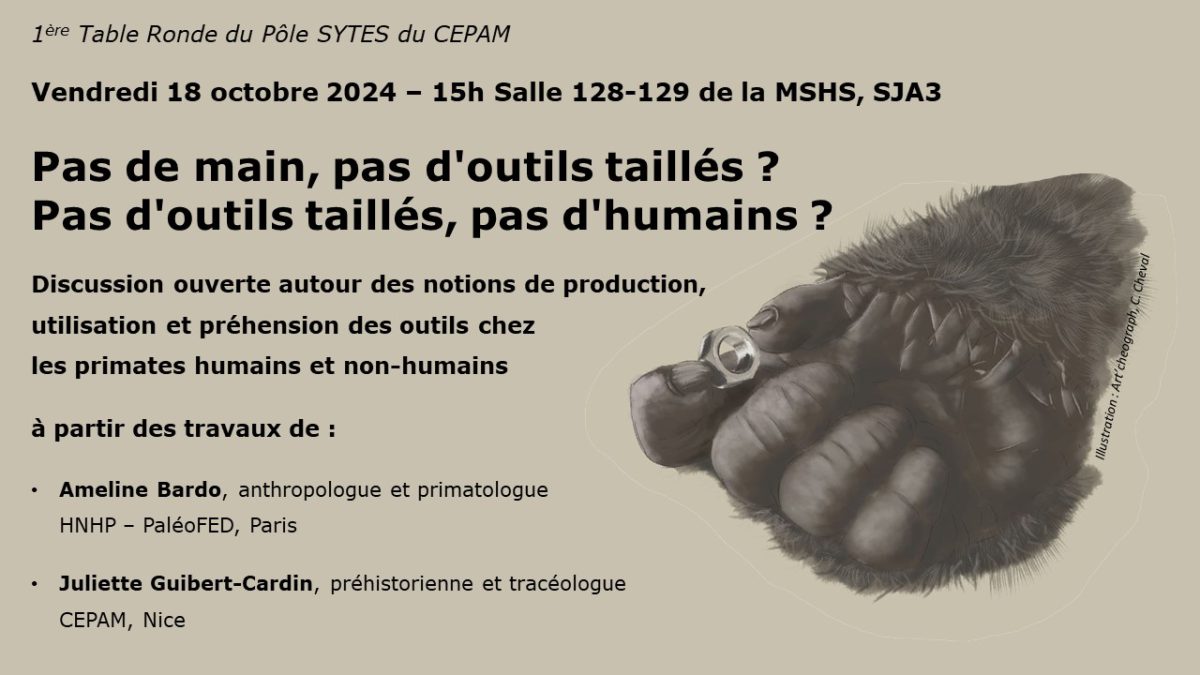

Première table ronde du pôle SYTES : « Pas de main, pas d’outils taillés ? Pas d’outils taillés, pas d’humains ? »

Pour la plus grande partie de la Préhistoire, les industries en pierre taillée constituent notre principale voie d’accès – souvent la seule – vers l’étude des sociétés humaines et de leur histoire. L’outil en pierre est donc au cœur de notre discipline. Nous l’envisageons sous des angles variés, du point de vue de sa conception, de sa production, de son utilisation ou encore de sa gestion. Nous tentons de percevoir les grandes lignes de l’évolution des outillages au cours du temps et nous nous appuyons sur les variations observées pour discriminer des cultures et cerner leurs extensions dans le temps comme dans l’espace. Aux frontières de notre discipline l’outil est aussi un marqueur des sociétés humaines vis-à-vis des autres espèces animales. Les travaux en éthologie et primatologie s’attachent depuis de nombreuses années à étudier les occurrences de fabrication et d’utilisation d’outils par différentes espèces. L’outil n’est pas réservé à l’humanité et le genre homo ne revendique plus la paternité des plus anciens outils en pierre. L’émergence des outils, leurs rôles dans l’évolution humaine et l’articulation entre technique et biologie sont donc des terrains de réflexion ouverts et c’est autour de la préhension, de la main et de sa capacité à manipuler des objets avec précision que se nouent de nombreux axes de recherche.

Les tables-rondes du pôles SYTES on l’objectif d’explorer « le coté obscurs » des recherches menées au sein du CEPAM en ouvrant des espaces de dialogues avec d’autres champs disciplinaires ou domaines de recherches. Cette première édition aura donc pour objet de discuter de ces questionnements à partir des travaux d’Ameline Bardo (Post-doctorante au MNHN https://hnhp.mnhn.fr/fr/annuaire/ameline-bardo-10523), anthropologue et primatologue, spécialiste de l’évolution de la main et des capacités de préhension chez les hominines et de Juliette Guibert-Cardin (ATER, CEPAM), préhistorienne et tracéologue, qui s’intéresse en particulier aux périodes anciennes du Paléolithique. La table ronde sera organisée à partir de deux courtes présentations des travaux des intervenantes, suivies d’un dialogue libre avec l’ensemble des participant⸱es.

Conférence publique | Une Approche Anthropologique du fumier. Un artefact pas comme les autres

Ce titre ô combien iconoclaste ne manquera pas d’en étonner certains ! Dans La pensée sauvage en 1962, Claude Lévi-Strauss souligne que les animaux sont de bons outils pour approcher et comprendre les sociétés humaines. A priori rien ne nous autorise à penser que de tous les produits du monde animal – force de travail, lait, viande, gras, boyaux, cuir, poil et corne –, les excreta sont plus anecdotiques et moins importants, de même que certains de leurs usages. Peu traité par les anthropologues davantage occupés à théoriser sur d’autres productions de l’animal-fournisseur (Sigaut, 1980), le fumier est pourtant un objet complexe à l’articulation entre l’animal et le végétal, le vivant et le non-vivant, l’homme et son écosystème social et naturel. Maillon indispensable de la biodiversité et de la chaîne alimentaire, cet artefact déprécié jusqu’à être un déchet puant et polluant sera approché ici tout autrement. Éclairée par des ethnographies issues de sociétés d’ici et d’ailleurs, cette conférence discutera la manière dont le fumier entendu comme artefact politique nous dit in ne de nos liens avec le monde au moment où nous interrogeons nos manières de faire société, dans les plis de leur environnement naturel et social actuel.

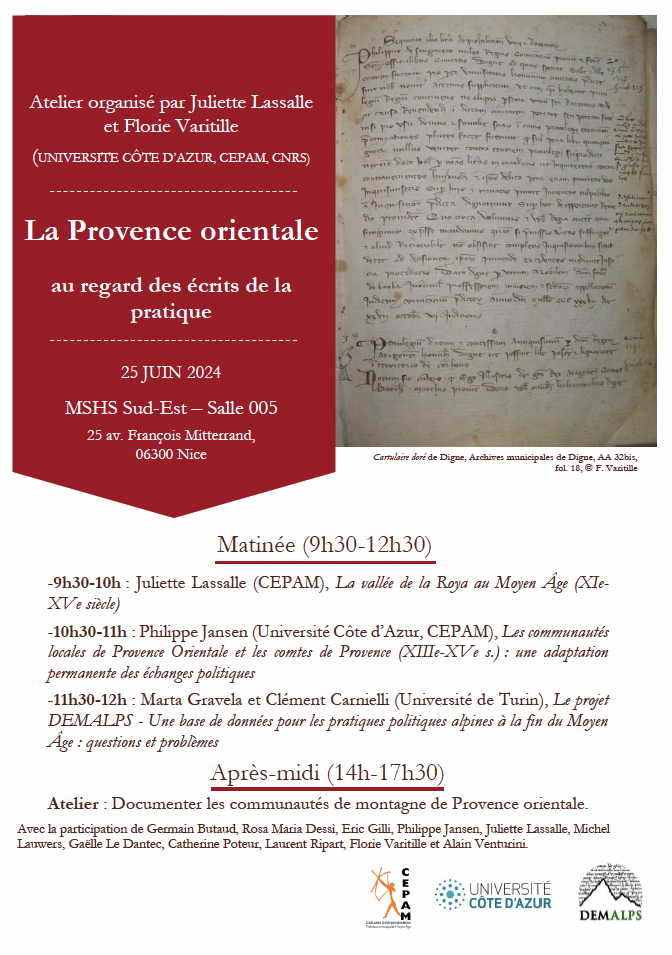

Atelier | La Provence orientale, au regard des écrits de la pratique

| Matinée (9h30-12h30) |

| –9h30-10h : Juliette Lassalle (CEPAM), La vallée de la Roya au Moyen Âge (XIe-XVe siècle)

–10h30-11h : Philippe Jansen (Université Côte d’Azur, CEPAM), Les communautés locales de Provence Orientale et les comtes de Provence (XIIIe-XVe s.) : une adaptation permanente des échanges politiques –11h30-12h : Marta Gravela et Clément Carnielli (Université de Turin), Le projet DEMALPS – Une base de données pour les pratiques politiques alpines à la fin du Moyen Âge : questions et problèmes |

| Après-midi (14h-17h30) |

| Atelier : Documenter les communautés de montagne de Provence orientale. |

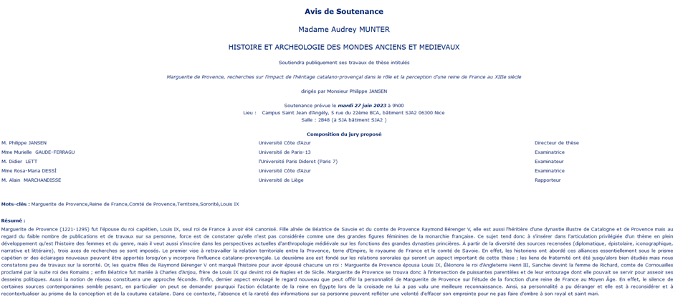

Avis de soutenance Duchatel-Munter Audrey

Thèse de doctorat Présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en Histoire et archéologie des mondes anciens et médiévaux d’Université Côte d’Azur

Audrey Duchatel-Munter

« Marguerite de Provence, recherches sur l’impact de l’héritage catalano- provençal dans le rôle et la perception d’une reine de France au XIIIe siècle »

Membres du jury :

Directeur de la recherche : Philippe Jansen, Professeur, Université Côte d’Azur

Rosa Maria Dessì, Professeure médiévale et d’histoire de l’art médiéval, Université Côte d’Azur

Murielle Gaude-Ferragu, Maîtresse de conférences HDR, Université de Paris-13 (Paris Nord)

Didier Lett, Professeur d’Histoire médiévale à l’Université Paris Diderot (Paris 7)

Alain Marchandisse, Maître de recherches du F.R.S.-FNRS, Université de Liège

Soutenance : Mardi 27 juin 2023 à 9h

2B48 à SJA bâtiment SJA2

Résumé

Marguerite de Provence (1221-1295) fut l’épouse du roi capétien, Louis IX, seul roi de France à avoir été canonisé. Fille aînée de Béatrice de Savoie et du comte de Provence Raymond Bérenger V, elle est aussi l’héritière d’une dynastie illustre de Catalogne et de Provence mais au regard du faible nombre de publications et de travaux sur sa personne, force est de constater qu’elle n’est pas considérée comme une des grandes figures féminines de la monarchie française. Ce sujet tend donc à s’insérer dans l’articulation privilégiée d’un thème en plein développement qu’est l’histoire des femmes et du genre, mais il veut aussi s’inscrire dans les perspectives actuelles d’anthropologie médiévale sur les fonctions des grandes dynasties princières. À partir de la diversité des sources recensées (diplomatique, épistolaire, iconographique, narrative et littéraire), trois axes de recherches se sont imposés. Le premier vise à retravailler la relation territoriale entre la Provence, terre d’Empire, le royaume de France et le comté de Savoie. En effet, les historiens ont abordé ces alliances essentiellement sous le prisme capétien or des éclairages nouveaux peuvent être apportés lorsqu’on y incorpore l’influence catalano-provençale. Le deuxième axe est fondé sur les relations sororales qui seront un aspect important de cette thèse ; les liens de fraternité ont été jusqu’alors bien étudiés mais nous constatons peu de travaux sur la sororité. Or, les quatre filles de Raymond Bérenger V ont marqué l’histoire pour avoir épousé chacune un roi : Marguerite de Provence épousa Louis IX, Éléonore le roi d’Angleterre Henri III, Sanchie devint la femme de Richard, comte de Cornouailles proclamé par la suite roi des Romains ; enfin Béatrice fut mariée à Charles d’Anjou, frère de Louis IX qui devint roi de Sicile. Marguerite de Provence se trouva donc à l’intersection de puissantes parentèles et de leur entourage dont elle pouvait se servir pour asseoir ses desseins politiques. Aussi la notion de réseau constituera une approche féconde. Enfin, dernier aspect envisagé le regard nouveau que peut offrir la personnalité de Marguerite de Provence sur l’étude de la fonction d’une reine de France au Moyen Âge. En effet, le silence de certaines sources contemporaines semble pesant, en particulier on peut se demander pourquoi l’action éclatante de la reine en Égypte lors de la croisade ne lui a pas valu une meilleure reconnaissance. Ainsi, sa personnalité a pu déranger et elle est à reconsidérer et à recontextualiser au prisme de la conception et de la coutume catalane. Dans ce contexte, l’absence et la rareté des informations sur sa personne peuvent refléter une volonté d’effacer son empreinte pour ne pas faire d’ombre à son royal et saint mari.

Mots clés : Marguerite de Provence-Reine de France-Louis IX-Comté de Provence-Territoire – Sororie