41e Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur 2021 : Biodiversités, environnements et sociétés depuis la Préhistoire : nouveaux marqueurs et approches intégrées 11-13 octobre 2021

Chaque année depuis 42 ans (2020 excepté), le laboratoire du CEPAM Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité, Moyen-âge (CNRS – Université Côte d’Azur) organise les Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, devenues depuis 2019, les Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur, en partenariat avec le Service archéologique de la métropole de Nice Côte d’Azur et la Ville de Nice. Bâties sur des thématiques diachroniques et pluridisciplinaires, les Rencontres font dialoguer les disciplines et les périodes.

41st Nice Côte d’Azur International Meeting of Archaeology and History 2021 : Biodiversities, Environments and Societies since Prehistory: New Markers and Integrated Approaches October 11-13, 2021

Each year for 42 years (until 2020), the CEPAM laboratory Cultures and Environments, Prehistory, Antiquity, Middle Ages (Côte d’Azur University – CNRS) has organized the International Meeting of Archeology and History of Antibes, which have become since 2019, “Meeting of Nice Côte d’Azur”, in partnership with the Nice Côte d’Azur Metropolitan Archaeological Service and the City of Nice. Built on diachronic and multidisciplinary themes, this Meeting bring together various disciplines and (pre)historical times.

Organisation

Elisa Nicoud1, Marie Balasse2, Emmanuel Desclaux1 & Isabelle Théry-Parisot1

1 – Université Côte d’Azur, CNRS, CEPAM UMR 7264 Cultures et Environnements : Préhistoire, Antiquité, Moyen-âge, Nice, France

2 – CNRS-MNHN, AASPE UMR 7209 Archéozoologie et Archéobotanique – Sociétés, Pratiques et Environnements, Paris, France

Avec/With Service archéologique de la Métropole de Nice Côte d’Azur – Fabien Blanc-Garidel

Contact : elisa.nicoud@cepam.cnrs.fr

Contact : cepamgestion@cepam.cnrs.fr

11-13 octobre : Maison de l’étudiant Olivier Chesneau, 5 Avenue François Mitterrand, Nice, France

Programme des Rencontres / Symposium program

Lundi 11 octobre 2021 / Monday October 11, 2021 — Après-midi / Afternoon

À partir de 12h – Accueil / From 12 a.m. – Registration

13h30 Ouverture introduction / Opening

Session 1 – Nouvelles méthodes d’étude, nouveaux marqueurs environnementaux / New study methods, new environmental markers

13h50 THÉRY-PARISOT Isabelle & DESCLAUX Emmanuel — Introduction de la Session 1

14h Keynote speaker : CUENCA-BESCÓS Gloria – Evolution of biodiversity in Europe since 2.5 My: a new synthesis

14h40 MONTUIRE Sophie, ARBEZ Louis, ROYER Aurélien – Rodents and past environments: the necessity of multi-proxy reconstructions

15h05 LÓPEZ-GARCÍA Juan Manuel, PÓVOAS Liliana, ZILHÃO João – Combining biotic proxies to reconstruct the environment of Last Interglacial western Europe’s Neanderthals: the micromammal assemblage from Gruta da Oliveira (Torres Novas, Portugal)

15h30 – PAUSE

16h00 GALÁN LÓPEZ Ana Belén, COSTAMAGNO Sandrine, BURKE Ariane – Reconstructing habitat type and mobility patterns of Rangifer tarandus during the Late Pleistocene in Southwestern France

16h25 AUDIARD Benjamin, PORRAZ Guillaume, MEIGNEN Liliane, PURDUE Louise, TOMASSO Antonin, BLASCO Thierry, BATTIPAGLIA Giovanna, THERY-PARISOT Isabelle – Isotopic charcoal analyses as a new climatic proxy to study abrupt climatic events: example of a warm event (during the MIS5/4) on the Middle Paleolithic site of “Les Canalettes” (Aveyron, France) and the 8,2 ka event on the Sauveterrian site of “La Baume de Monthiver” (Var, France)

16h50 BOCHATON Corentin – Apport de la morphométrie géométrique à la compréhension de 2000 ans d’interactions Homme/serpents dans les Petites Antilles

17h15- PAUSE

17h45 Clive OPPENHEIMER – Présentation et visionnage du film de Werner Herzog : Into the Inferno/ Presentation and viewing of Werner Herzog’s film: Into the Inferno – VOST FR

20h15 Dîner (buffet) offert par la mairie de Nice aux intervenants / Diner offered by the City of Nice to the speakers – Musée archéologique de Cimiez (transfert en bus à 20h00)

*

Mardi 12 octobre 2021 / Tuesday October 12, 2021

8h30 Accueil/Welcome

Session 1 suite – Nouvelles méthodes d’étude, nouveaux marqueurs environnementaux / New study methods, new environmental markers

9h DABKOWSKI Julie, DANDURAND Grégory, LIMONDIN-LOZOUET Nicole, VINAI Sylvia, FIORILLO Denis, FICHET Valentine, BIARD Miguel – Cadre paléoenvironnemental et paléoclimatique des occupations du Paléolithique supérieur et du Mésolithique : approche malacologique et géochimique combinée de la séquence de tuf de l’Ilôt Renaudin à Angoulême

9h25 flash talk : VUILLIEN Manon, CUCCHI Thomas, CREGUT-BONNOURE Evelyne, NOTTER Olivier, ROSSONI-NOTTER Eléna, MOUSSOUS Abdelkader, DESCLAUX Emmanuel — Diversité morphologique des populations de bouquetin des Alpes (Capra ibex) dans le Sud de la France du Pléistocène moyen supérieur à l’Holocène

9h35 flash talk : CHAIZE Brian, CHRISTOL Aurélien, FRESSARD Mathieu, COSSART Étienne – Évolution géomorphologique d’un terroir viticole (Mercurey, Bourgogne, France) de l’âge du Bronze à la période contemporaine

9h45 flash talk : WACKENHEIM Quentin, LIMONDIN-LOZOUET Nicole, DABKOWSKI Julie – Du tuf et des coquilles : reconstitution croisée des paléoclimats et des paléoenvironnements holocènes

9h55 flash talk : HOFFMANN Alizé, VERDIN Florence, EYNAUD Fréderic – Évolution des parasitoses entre les populations mésolithiques et néolithiques : l’exemple de la Lède du Gurp

10h15 – PAUSE

Session 2 – Nouveaux marqueurs biologiques et culturels : l’Homme dans son environnement, de la collecte à l’appropriation / New biological and cultural markers : Humans in their environment, from collecting to domestication of resources

11h00 THÉRY-PARISOT Isabelle & BALASSE Marie – Introduction de la Session 2

11h10 Keynote speaker : CRAIG Oliver – Transforming prehistory: what has been the impact of biomolecular archaeology for studying major economic transitions in prehistory?

11h50 JACOB Jérémy, COUREL Blandine, SIMONNEAU Anaëlle, BOSSARD Nicolas, LE MILBEAU Claude, RENAUD Franck, MOTUZAITE-MATUCEVICIUTE Giedre, BAJARD Manon, MESSAGER Erwan, POULENARD Jérôme, GIGUET-COVEX Charline, DOYEN Elise, SABATIER Pierre, ETIENNE David, MALET Emmanuel, FANGET Bernard, BILLAUD Yves, ADAM Pierre, SCHAEFFER Philippe, ARNAUD Fabien – La miliacine dans les paléosols et sédiments témoigne de l’histoire complexe du millet en Europe

12h15 – Déjeuner / Lunch

14h00 BOUCHAUD Charlène, CUCCHI Thomas, DABROWSKI Vladimir, DOUVILLE Eric, MILON Juliette, RYAN Saskia, TENGBERG Margareta, ZAZZO Antoine – Une nouvelle matière, une nouvelle culture : le coton en Arabie antique / A new fabric, a new crop: cotton in Arabia during Antiquity

14h25 DJERBI Hatem, GARNIER Aline, COSTA Sophie, HERVEUX Linda, CHARBONNIER Julien, CARRE Alain, PURDUE Louise – Identifier les pratiques agraires dans les archives sédimentaires : construction d’un référentiel biogéographique et pédologique en milieu aride (oasis de Masafi, E.A.U.)

14h50 BALASSE Marie, TORNERO Carlos, FABRE Mélanie, BRÉHARD Stéphanie, KELLER Matthieu, CHEMINEAU Philippe, CARRÈRE Isabelle, GANDOIS Henri, FIORILLO Denis, MANEN Claire – Saisonnalité des naissances des moutons d’Europe: l’héritage biologique et culturel du Néolithique

15h15 EVIN Allowen – Le projet DEMETER – 8 millénaires d’évolution de l’agrobiodiversité dans le Nord-Ouest du bassin méditerranéen

15h35 Pause

16h00 CUCCHI Thomas, DOMONT Auriale, HARBERS Hugo, EVIN Allowen, ALCANTARA FORS Roger, SAÑA Maria, LEDUC Charlotte, GUIDEZ Aurélie, BRIDAULT Anne, HONGO Hitomi, PRICE Max, PETERS Joris, BRIOIS François, GUILAINE Jean, VIGNE Jean-Denis– La morphométrie géométrique des os et des dents illustre la domestication locale des sangliers endémiques de Chypre au 10e millénaire cal. BP.

16h25 ROUSSEL Audrey, GOURICHON Lionel, VALENSI Patricia, BRUGAL Jean-Philip – L’Homme, son gibier et son environnement au Paléolithique moyen. Regards sur la gestion territoriale de l’espace péri-montagneux des massifs du Midi de la France

17h00 – Exposition de photographies de Marina Gadonneix et Cocktail dînatoire au CEPAM MSH-SE / Exhibition of photographs by Marina Gadonneix / Aperitif Dinner at the CEPAM laboratory MSH-SE

19h45 MAGNY Michel – Conférence grand public : « L’Anthropocène, ou les multiples fronts d’une crise écologique qui nous interroge sur la trajectoire des sociétés humaines » / The ANTHROPOCENE, or the multiple fronts of an ecological crisis that questions us on the trajectory of human societies – en français / in french

**

Mercredi 13 octobre 2021 / Wednesday October 13, 2021

8h30 Accueil/Welcome

Session 2 suite – Nouveaux marqueurs biologiques et culturels : l’Homme dans son environnement, de la collecte à l’appropriation / New biological and cultural markers : Humans in their environment, from collecting to domestication of resources

9h flash talk : MARTIN Lucie, DELHON Claire, HERRSCHER Estelle, BLASCO Thierry, MONTANES Maryline, VUILLIEN Manon, GOURICHON Lionel, LEPÈRE Cédric, BATTENTIER Janet, ANDRÉ Guy, CARRÉ Alain, MAZUY Arnaud – Nourrir la terre, nourrir le troupeau : approches bioarchéologiques et isotopiques des systèmes agropastoraux au Néolithique

9h10 flash talk : SAINT-RAYMOND Charlotte, CHATEL Grégory, PIOT Christine, CHALMIN Emilie, SALOMON Hélène, DRAYE Micheline – Prélèvement, extraction et analyse de marqueurs organiques pour la reconstitution des pratiques des populations du Paléolithique

9h20 LE BAILLY Matthieu, MAICHER Céline – Nouvelles approches et synthèse de données en paléoparasitologie. 15 ans d’études en période néolithique

9h45 ROCHE Kévin – Approche combinée en paléoparasitologie : microscopie optique et recherche ciblée d’ADN ancien

10h20 – PAUSE

Session 3 – Nouvelles synthèses multiproxies, archéologiques, géochronologiques et paléo-environnementales / New multi-proxy archaeological, geochronological and paleoenvironmental syntheses

11h00 NICOUD Elisa & DESCLAUX Emmanuel – Introduction de la Session 3

11h10 CHRISTOL Aurélien, VILLA Valentina, GOEPFERT Nicolas – Reconstitutions des dynamiques socio-environnementales à l’Holocène récent dans le Désert de Sechura (Pérou) : les apports d’une approche géoarchéologique multi-site et multi-proxy

11h35 CASTANET Cyril, NONDÉDÉO Philippe, DUSSOL Lydie, TESTÉ Marc, PURDUE Louise, HIQUET Julien, LEMONNIER Eva, GARNIER Aline, GOUDIABY Hemmamuthé, DORISON Antoine, TOMADINI Noémie, MORALES-AGUILAR Carlos, LIMONDIN-LOZOUET Nicole, CAVERO Julien, DEVELLE-VINCENT Anne-Lise, HATTÉ Christine, LANOS Philippe, MOKADEM Fatima, SIPOS György – Le socio-écosystème maya du territoire de subsistance de la cité de Naachtun (Petén, Guatemala) entre 1500 BCE et 1000 CE : dynamiques croisées des hydrosystèmes, agrosystèmes et sociosystèmes

12h00 LESPEZ Laurent, GARNIER Aline, DAVIDOUX Sarah, RASSE Michel, LEBRUN Brice, TRIBOLO Chantal, DOUZE Katja, LORENZO MARTINEZ Maria, CHEVRIER Benoit, HAJDAS Irka, NDIAYE Matar, PRUVOST Charlotte, HUYSECOM Eric – Environmental changes and settlement implications during the last 35 kyr along the Falémé River (Eastern Sénégal). The contribution of micromorphological and phytoliths investigations

12h30 – POSTERS & Déjeuner Buffet / POSTERS & Lunch

14h00 PURDUE Louise, TOMASSO Antonin, COSTA Sophie, AUDIARD Benjamin, DUBAR Michel, ROUVIER Claude, PORRAZ Guillaume – Morphogénèse, paysages et occupations humaines dans la vallée du Jabron (Var, France) depuis le Pleistocène supérieur

14h25 flash talk : MONTALTI Mélanie, BERGER Jean-François, BOUJELBEN Abdelkarim, JAOUADI Sahbi, LEBRETON Vincent, AOUADI Nabiha – Une étude multi-paramètres des archives sédimentaires de la sebkha Al Kalbiyya (Tunisie centre-orientale) : apports à la compréhension des changements paléoenvironnementaux et de l’évolution du peuplement en zone semi-aride durant l’Holocène

14h35 MOINE Olivier, PARIS Clément, ANTOINE Pierre, LACARRIÈRE Jessica, BIGNON-LAU Olivier, COUTARD Sylvie, DELVIGNE Vincent, DENEUVE Emeline, GOUTAS Nejma, GUÉRIN Gilles, HATTÉ Christine, PESCHAUX Caroline, SAULNIER-COPARD Ségolène – Apport d’une analyse multi-indicateurs pour la datation, le paléoenvironnement et l’implantation du gisement d’Amiens-Renancourt 1 (Somme, France)

15h00 flash talk : VILLA Valentina, NICOUD Elisa, FUSCO Fabio, PEREIRA Alison, NOMADE Sébastien, GUIBERT–CARDIN Juliette, CHAUSSE Christine, DAVTIAN Gourguen –High-resolution Paleoenvironmental studies of the Valle Giumentina archaeological site : new evidence of a cold and dry event during MIS 13b in the Adriatic region (Central Italy ; ABF and LAC layers)

16h30 fin

***

Jeudi 14 octobre 2021 / Thursday October 14, 2021 — Matin / Morning

9h30 : visite de la grotte du Lazaret sous la direction d’Emmanuel Desclaux – Rendez-vous à la Grotte, Boulevard Franck Pilatte, Nice

****

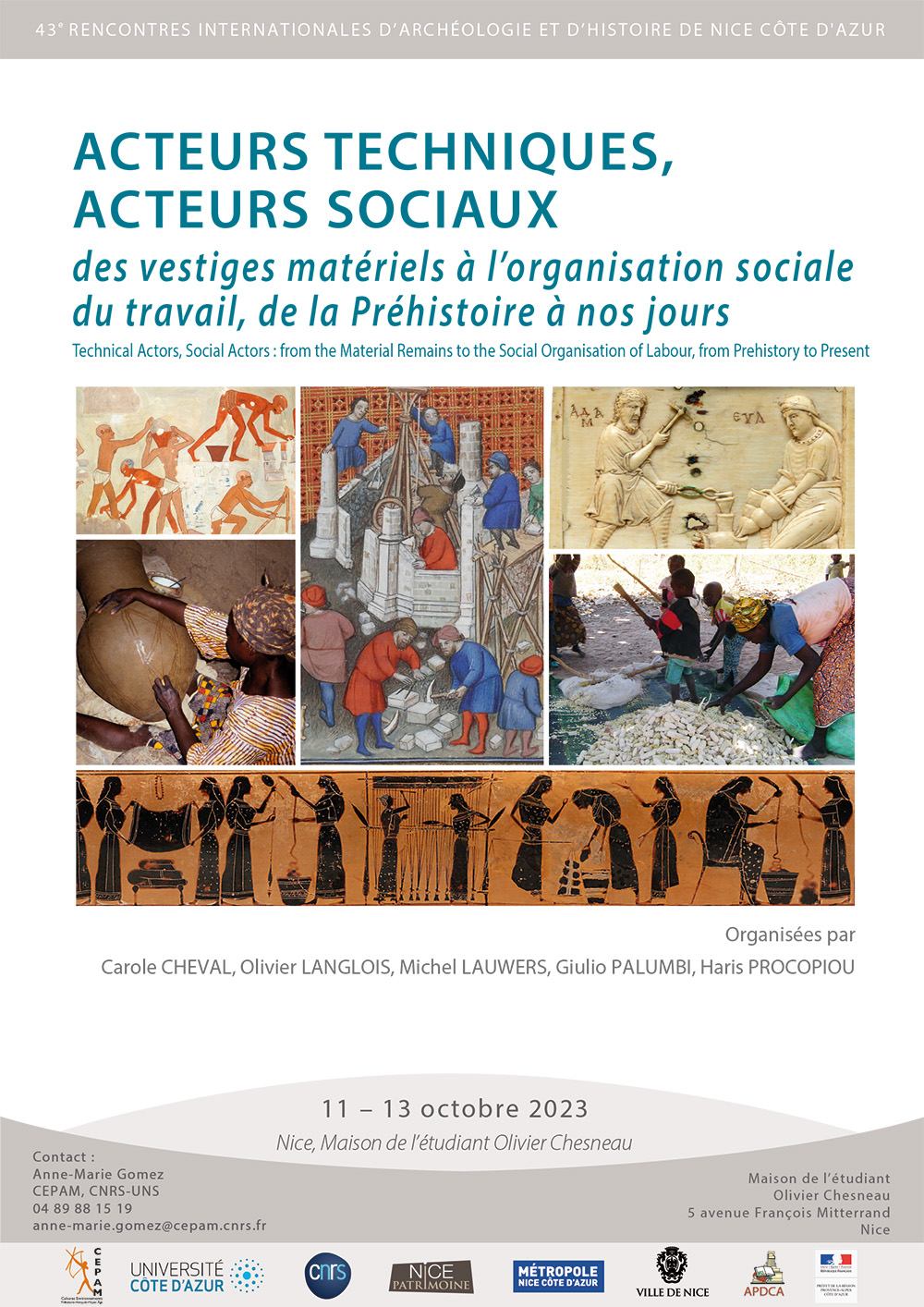

![Appel à contribution [cloturé] | 43e Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur](https://www.cepam.cnrs.fr/wp-content/uploads/2023/02/Coll_Nice_2023_Affiche.jpg)