Programme

programme (PDF)

fascicule (PDF)

Présentation / Presentation

Coordination scientifique / Scientific coordination:

Tatiana Theodoropoulou, Alexandra Bivolaru (CEPAM, CNRS-University Côte d’Azur); Nicolas Naudinot (MNHN, UMR 7194 HNHP, Paris)

Comité d’organisation / Organisation Committee:

CEPAM (UMR 7264 CNRS-University Côte d’Azur); Archaeology Service of the Métropole Nice Côte d’Azur; APDCA (Association for the Promotion and Dissemination of Archaeological Knowledge)

Bentot Inès, CEPAM, CNRS-Université Côte d’Azur [administrative]

Bivolaru Alexandra, CEPAM, CNRS-Université Côte d’Azur [Géoarchéologie, Anthropocène]

Fleurot Karine, CEPAM, CNRS-Université Côte d’Azur [responsable administrative]

Marguin Audrey, ECOSEAS, CNRS-Université Côte d’Azur [Biologie marine, Biogéochimie]

Naudinot Nicolas, Professeur, MNHN, Paris, France [Tardiglaciaire, Europe atlantique]

Prevost Camielsa, Université d’Avignon [Europe atlantique, Archéologie biomoléculaire]

Theodoropoulou Tatiana, CEPAM, CNRS-Université Côte d’Azur [Archéozoologie marine, Ecologie historique marine]

Vignier Aymeric, CEPAM, CNRS-Université Côte d’Azur [Archéozoologie marine]

Comité scientifique / Scientific committee:

Béarez Philippe, directeur de recherche, MNHN, CNRS, Paris, France [archéoichtyologie]

Bertoncello Frédérique, chargée de recherche, CNRS, CEPAM, Nice, France [archéologie spatiale]

Blanc-Garidel Fabien, responsable du Service archéologique de la Métropole Nice Côte d’Azur [archéologie]

Bonnardin Sandrine, MCF Université Côte d’Azur, CEPAM, Nice, France [préhistoire]

Desclaux Emmanuel, archéologue départemental 06, responsable du site archéologique de la grotte du Lazaret, Nice, France [paléoenvironnements, paléontologie]

Dupont Catherine, directrice de recherche, CNRS, CReAH, Rennes [archéo-malacologie]

Ghilardi Matthieu, CEREGE, CNRS ; Aix-en-Provence [géomorphologie]

Hoareau Leïla, archéologue, Laboratoire TRACES, Université Toulouse – Jean Jaurès [préhistoire, symbolismes]

Knodell Alex, archéologue, Carleton University [archéologie insulaire]

Regert Martine, directrice de recherche, CNRS, CEPAM, Nice, France [archéo-chimie]

Roussel Bertrand, archéologue, directeur des musées d’archéologie de Nice, France

Schörle Katia, chargée de recherche, CNRS, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence, France [archéologie-histoire spatiale]

Vigier Nathalie, directrice de recherche, CNRS LOV-IMEV , Villefranche-sur-Mer, France [biogéochimie, paléocéanographie]

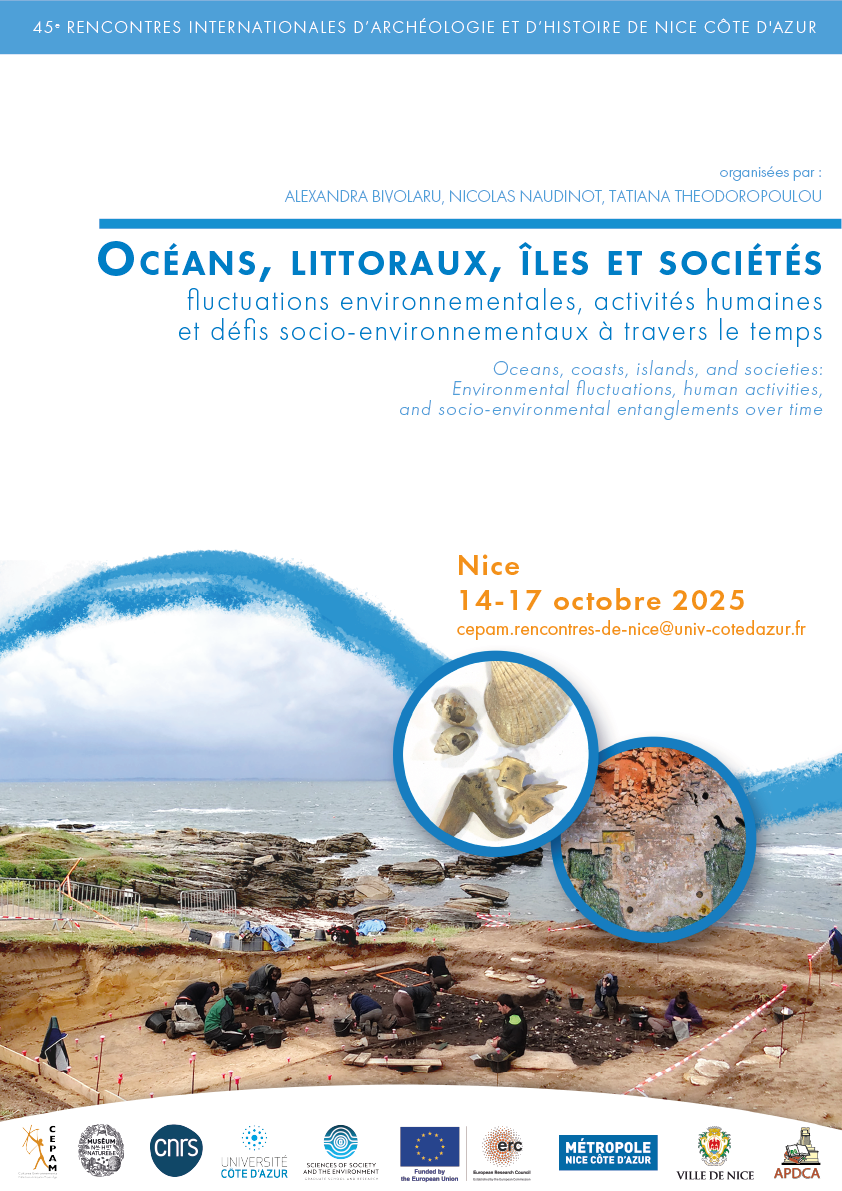

L’édition 2025 des Rencontres de Nice s’aligne avec les manifestations organisées à l’occasion de l’Année de la Mer (septembre 2024-septembre 2025) et viendra clôturer une année riche en événements scientifiques à Nice, dont la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC2025). À l’ère de l’anthropocène, les écosystèmes marins et côtiers sont soumis à de nombreuses pressions, à la fois climatiques et anthropiques. Face à cette dégradation inédite, impactant directement les aspects sociétaux, la communauté scientifique met à profit ces dernières années des approches rétrospectives au travers de l’étude des archives environnementales du passé. Ces recherches ont pour but de confronter le poids des impacts climatiques et anthropiques du passé avec celui du présent afin d’évaluer la résilience des écosystèmes marins face à ces différentes pressions. Or, l’étude du passé nous renseigne aussi sur les sociétés humaines et leur adaptation à ces milieux changeants. Les 45èmes Rencontres internationales d’Histoire et d’Archéologie de Nice Côte d’Azur se proposent de réunir les recherches, qu’elles soient paléo-environnementales, archéologiques ou historiques, s’intéressant aux océans, littoraux et sociétés humaines qui les peuplent et les exploitent.

Le colloque vise à aborder différents aspects et échelles de résilience socio-écosystémique liés aux océans et aux littoraux au travers de différents registres. On s’intéressera aux études portant sur les composantes minérales ou organiques des écosystèmes marins et littoraux, ainsi que sur leur évolution à différentes échelles de temps, pouvant témoigner de l’exposition de ces zones à des variations paléoenvironnementales et climatiques (1/ Les impacts des fluctuations climatiques et environnementales sur les géo-écosystèmes marins, côtiers et insulaires : les territoires changeants des sociétés humaines du passé). Les premiers indices des pressions anthropiques seront également recherchés. Leur intérêt pour l’évaluation des conditions des océans et des littoraux dans le passé commence seulement à être apprécié et mesuré, notamment pour les périodes les plus anciennes, au travers d’approches interdisciplinaires et innovantes (2/ À l’origine des pressions anthropiques sur les écosystèmes marins et côtiers : approches intégrées). Enfin, ces changements environnementaux n’impactent pas seulement les écosystèmes et les paysages, mais aussi les communautés installées à proximité immédiate de ces écosystèmes. Afin de mieux comprendre comment les sociétés du passé se sont adaptées à ces environnements changeants à travers le temps, on s’intéressera à l’évolution des modalités d’installation le long du littoral, aux pratiques sociales, aux structures économiques et à l’identité culturelle des communautés côtières (3/ Évolutions des espaces marins et côtiers, évolutions des activités et des perceptions humaines à travers le temps). Aujourd’hui, les effets des changements environnemntaux et climatiques impactent aussi le patrimoine côtier, souvent submergé, érodé et fragilisé. Ces sites offrent une perspective unique pour étudier les réponses des communautés actuelles à ces défis, en combinant des savoirs scientifiques et traditionnels, en utilisant des technologies modernes et la science citoyenne (4/ Entre mer et mémoire : comment les changements environnementaux façonnent les sociétés et leur patrimoine éco-archéologique côtier).

L’ensemble des approches et disciplines contribueront à une évaluation globale de la résilience socio-écosystémique des océans et des littoraux sur la longue durée.

Mots-clés : océans, littoraux, forçages climatiques, fluctuations environnementales, pressions anthropiques, territoires côtiers, perception des fluctuations, adaptations humaines, préservation du patrimoine côtier et submergé, gestion durable, valorisation