Typologie d'actualités : Publications

Publication | Le castellum de Can Blai (Formentera, Baleares). La pierre de taille et les carrières de marès

Lapidum natura restat

Carrières antiques de la péninsule ibérique dans son contexte (chronologie, techniques et organisation de l’exploitation)

ANNA GUTIÉRREZ GARCIA-M., PIERRE ROUILLARD (EDS.)

63 €

2018

ISBN 9788490961704

198 pp.

17 x 24 cms

https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/libreria-en-linea/livre/lapidum-natura-restat/

L’histoire des carrières antiques de la Péninsule Ibérique est pour l’essentiel récente et a presque toujours eu comme pour point de départ l’usage qui est fait de tel ou tel matériau pour l’édification d’un monument ou d’un ensemble de monuments. Cependant, les multiples enquêtes de portée locale ou régionale et avec des perspectives et méthodologies différentes, fournissent aujourd’hui une vision plus complète et cohérente de l’industrie de la pierre antique. Cet ouvrage est pour l’essentiel consacré à l’Hispanie antique, mais des expériences conduites en Grèce (Thasos) et en France (Marseille, Nîmes, Val d’Oise) sont aussi présentées et toutes les études réunies permettent de confronter les stratégies d’analyses, les critères de datation et d’identification, ainsi que la place des activités au sein ou à proximité des carrières ; il s’agit donc de présenter l’ensemble de la chaîne opératoire.

Publication | Monuments d’Avignon et du Comtat venaissin,

En renouvelant les approches des Congrès archéologiques de 1882, 1909 et 1963 (Avignon et Comtat Venaissin), de 1985 (Pays d’Aix) et de 1996 (Gard), les actes du 175e Congrès archéologique de France, riches de plus de vingt articles, proposent la découverte monumentale d’Avignon et du Comtat Venaissin, autour d’un axe thématique original, suivi sur le temps long : celui des traces architecturales laissées, bien au-delà de la fin du Grand Schisme d’Occident, par la présence pontificale inaugurée à Avignon en 1309.

Du début du XIVe siècle au rattachement du Comtat à la France en 1791, des permanences sont bien sensibles : les particularismes administratifs incarnés dans le bâti, l’évergétisme des familles arrivées dans l’entourage de la cour pontificale, les styles introduits et les influences artistiques, les réalisations architecturales des communautés confessionnelles et des congrégations, fondées et protégées par les papes avignonnais successifs, ou encore les aménagements défensifs et urbanistiques voulus par quelques grandes villes du Comtat.

Le volume du Congrès de 2016 s’ouvre sur deux synthèses sur le développement urbain médiéval et sur l’architecture baroque en Comtat. Au gré des recherches présentées par des historiens de l’architecture médiévale ou moderne et des conservateurs et architectes du patrimoine, tous grands connaisseurs de cette région et de ses spécificités, il offre ensuite, en plus des études consacrées aux monuments d’Avignon, un rayonnement autour de la cité des Papes, en trois directions : Pernes-les-Fontaines, Oppède-le-Vieux et Carpentras, sans oublier les chantiers récents de restauration et de valorisation du patrimoine monumental.

Sommaire et résumé : Monuments d’Avignon et du Comtat venaissin

Publication | Pré-Histoires, La Conquête Des Territoires

(Pré)-histoires extraordinaires sur les origines de l’Humanité

Au plus proche de nos ancêtres, ce livre vous entraîne dans une formidable enquête à la croisée de savoirs scientifiques multiples. Archélogues, géologues, anthropologues, généticiens, géographes, climatologues, écologues, zoologues, chimistes ou physiciens unissent aujourd’hui leurs compétences pour décrypter ce qui a fait l’homme hier et expliquer ce que nous sommes aujourd’hui. D’une archéologie des littoraux ou du monde souterrain à celle des plaines, des montagnes ou des milieux insulaires, cet ouvrage présente les avancées les plus récentes de notre connaissance sur la préhistoire. Il nous incite aussi à réfléchir sur les fondements de notre humanité et à notre empreinte laissée sur les milieux. Des « pré-histoires » extraordinaires sur la conquête du monde, à la portée de tous !

Un ouvrage collectif illustré sous la direction de Nicolas Teyssandier et Stéphanie Thiébault, Institut écologie et environnement (INEE) du CNRS.

Avec Didier Binder, Sandra Costamagno, Didier Galop, Jean-Michel Geneste, Jacques Jaubert, Grégor Marchand, Bruno Maureille, Nicolas Teyssandier, Stéphanie Thiébault, Jean-Denis Vigne.

Préface d’Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO.

Publication | Les conditions sanitaires des populations du passé

Pour commander (18€) : http://www.librairie-archeologique.com/index.html?produit=50454

Les contributions réunies dans cet ouvrage explorent, à travers les territoires et les époques historiques et préhistoriques, quelques-unes des grandes thématiques actuellement abordées en histoire des maladies et de la santé. Les auteurs se sont attachés à décrire des maladies aujourd’hui disparues ou mal individualisées, car les médecins ne savaient pas, ne pouvaient pas, reconnaitre et porter un diagnostic sur certaines maladies infectieuses avant l’introduction de la médecine pasteurienne. Cependant, avec le concours des autorités administratives et religieuses, le corps médical s’est toujours efforcé de prévenir et de guérir, voire d’éradiquer certaines maladies. Les épidémies les plus graves sont ainsi à l’origine de mesures de prévention, de protection et de soins, très tôt mises en place et dont certaines sont toujours en vigueur.

La santé des populations est aussi examinée sous l’angle environnemental et sociétal. Un inégal accès à la nourriture, entre populations ou entre individus, peut mettre en danger leur survie. L’exposition à des carences alimentaires, plus ou moins sévères et plus ou moins répétées, affecte le métabolisme et entraine parfois des pathologies graves que la médecine n’a pas toujours su comprendre, prévenir ou guérir. De la même façon, des changements climatiques impactent la santé des populations, d’autant plus sévèrement qu’ils se conjuguent parfois avec des modifications anthropiques de l’environnement et des contextes socioéconomiques qui en aggravent les effets.

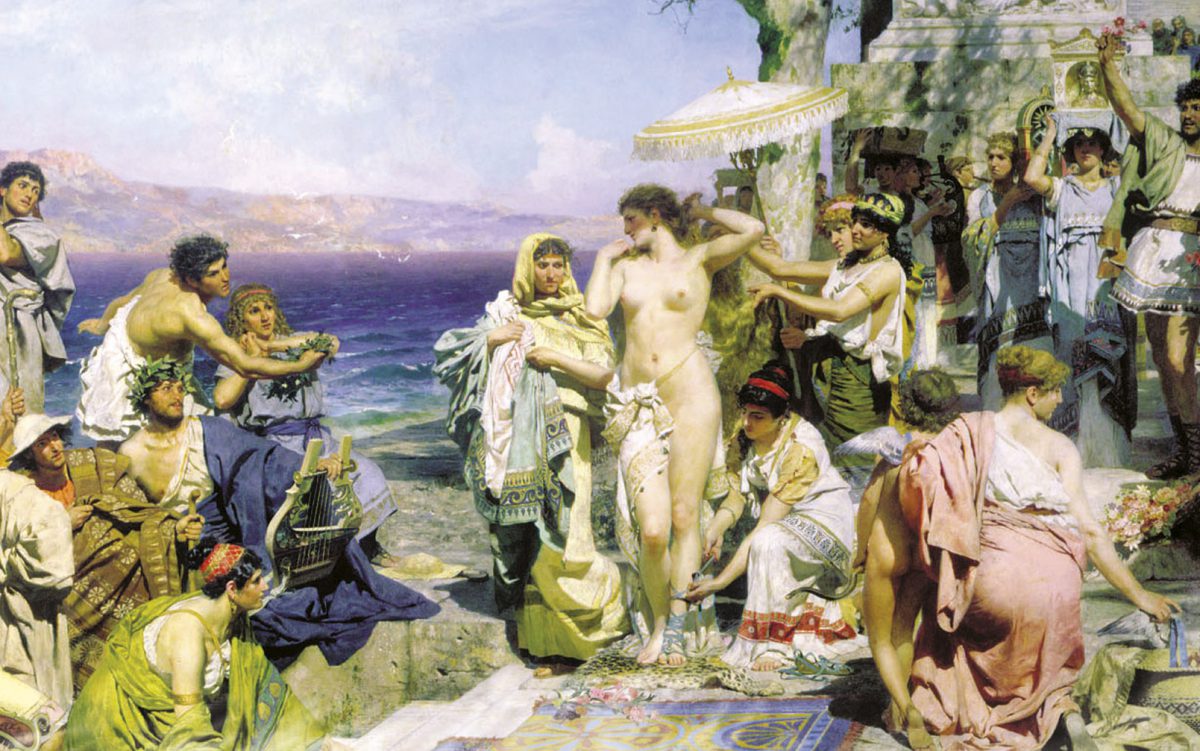

Publication | Revival and Revision of the Trojan Myth. Studies on Dictys Cretensis and Dares Phrygius

The ‘alternative’ rewritings of the Trojan myth by Dictys and Dares are among the most interesting and mysterious works of Late Antiquity: yet it is only recently that they have started getting due attention, and many issues about them still remain unsolved. This is one of the first books that relies on contributions by several scholars to comprehensively cover this subject in its various aspects, from the delicate question of (true or supposed) Greek models to cultural context, expected audience, intertextuality, structural patterns, narrative technique, themes, characters, aims, up to style and language. What emerges is a fuller and partly new view of the two works.

Publication | Ethnoarchaeology of fire and combustion residues: Current approaches

DOI : https://doi.org/10.1080/19442890.2018.1511237

Editeur (Taylor & francis | Open Access) : https://www.tandfonline.com/toc/yeth20/current?cookieSet=1

Although fire is ubiquitous among humans and it appears to have been so for at least hundreds of thousands of years, its study as an artifact is relatively recent due to its sedimentary nature.

Archaeologists are only now beginning to properly document and sample combustion residues for their study as artifacts and to realize their potential as sinks of behavioral information, with clues concealed in ash, charcoal, burnt materials and the sedimentary substrate underlying hearths. Thus, archaeological combustion features are now analyzed at different scales using a variety of techniques to explore their spatial distribution, composition and formation. The physical and chemical transformations caused by heating on a variety of raw materials, as well as their social and technical implications, are equally at the center of current research. As a result, we are starting to unveil functional, technological and other behavioral aspects of fire in archaeological contexts from different regions and time periods […]

Ethiopia – Busy and interdisciplinary in the Afar: the AGXIM project

This project directed by Cécile Doubre (IPGS, Strasbourg) and Eloi Ficquet (EHESS, Paris) aims to document human adaptation in the Awsa and Tendaho Basin (Lower Awash valley, Afar). Together with Ethiopian collaborators from Addis Ababa University, Mekele University, the ARCCH and the Afar Bureau of Culture and Tourism, the interdisciplinary team brings together specialists from the Earth Sciences and the Humanities who had previously been working independently in the Afar region for the last decade or more.