Typologie d'actualités : Divers

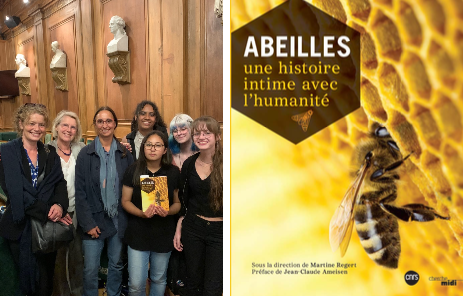

Louise Purdue lauréate du prix 2022 du rayonnement scientifique

Louise Purdue lauréate du prix 2022 du rayonnement scientifique décerné par l’association A3 (association des anciens et des amis du CNRS) remis le 18 décembre en présence de Antoine Petit PDG du CNRS

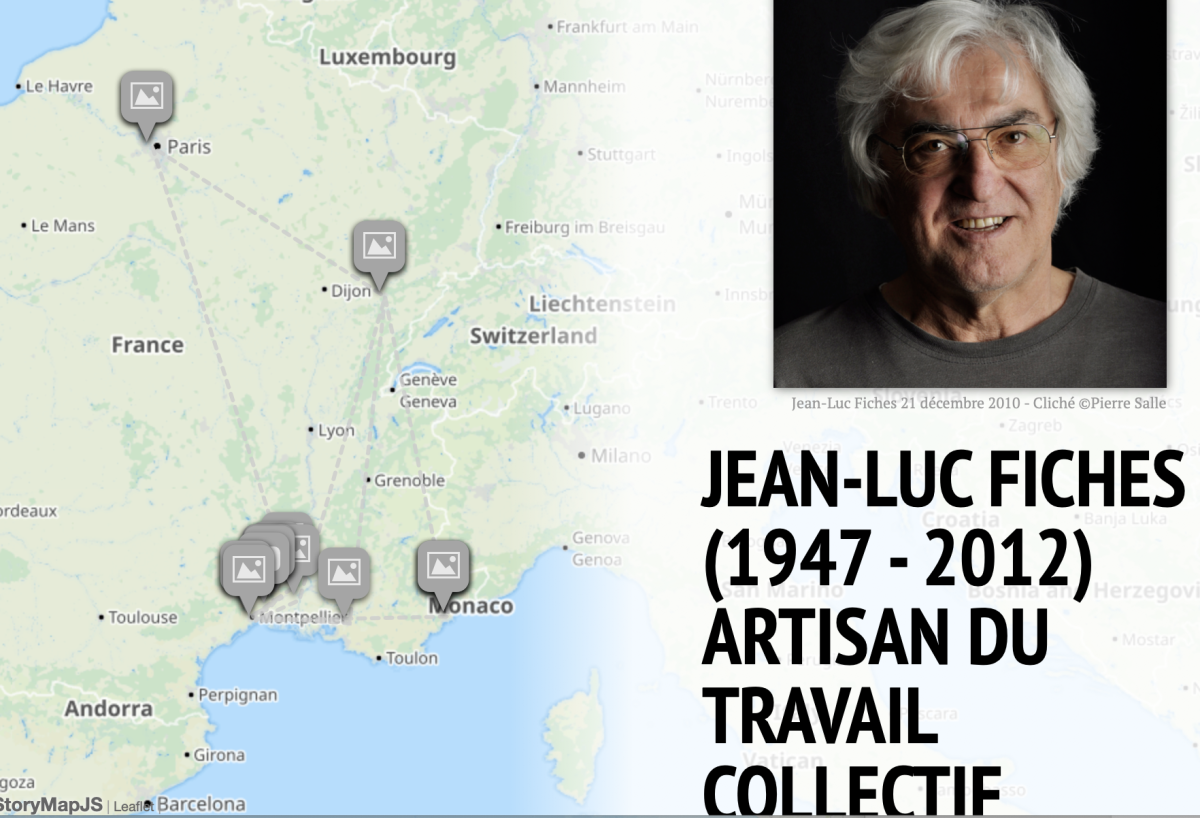

Story map en hommage à Jean-Luc Fiches

À l’occasion des 42e Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur « Dynamiques des peuplements, des territoires et des paysages : bilan et perspectives en Archéologie spatiale » qui ont eu lieu du 12 au 14 octobre dernier, un hommage a été rendu à Jean-Luc Fiches, décédé en octobre 2012 :

À l’occasion des 42e Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur « Dynamiques des peuplements, des territoires et des paysages : bilan et perspectives en Archéologie spatiale » qui ont eu lieu du 12 au 14 octobre dernier, un hommage a été rendu à Jean-Luc Fiches, décédé en octobre 2012 :

Jean-Luc Fiches (1947 – 2012), un artisan du travail collectif

Pour suivre le parcours scientifique de Jean-Luc Fiches, scannez le QR code ou cliquez sur le lien suivant : https://mshe.univ-fcomte.fr/storymap-jlfiches/embed/?url=fiches.json

Vernissage de l’exposition Champs magnétiques

Source : https://culture.univ-cotedazur.fr/la-saison/champs-magnetiques

L’exposition photographique est visible jusqu’au 15 octobre.

Photographies réalisées au CEPAM par Marina Gadonneix

UCArts et l’Académie 5 Hommes, Idées et Milieux ont invité sept photographes à porter leur regard sur sept projets de recherche. Représentant différents courants de la photographie – mode, urbanisme, portrait, minimalisme -, ils offrent une autre perspective sur les questions de genre, d’identité, de discrimination, de rapport au vivant ou de transformation de l’espace urbain.

Les photographes Marina Gadonneix, Silina Syan, Lynn SK, Hubert Crabières, Jürgen Nefzger et Eleonora Strano ont ainsi dialogué avec les chercheuses et chercheurs Véronique Mérieux (CMMC), Elisa Nicoud (CEPAM), Giovanni Fusco (ESPACE), Nathalie Pantaléon (LAPCOS), Alessandro Bergamaschi (URMIS), Christian Rinaudo (URMIS), Aura Parmentier-Cajaiba (GREDEG) et Guilhem Godeau (Nice Lab).

En partenariat avec l’association Sept Off l’exposition s’intègre au sein de son festival annuel L’image Satellite et est visible à partir du 24 septembre 2022 dans la Grande halle du 109 à Nice.

Entrée libre du samedi 24 septembre au samedi 15 octobre 2022 du mercredi au samedi de 14h à 19h

Prix littéraire « Sciences pour tous » | Martine Regert

L’abeille nous fascine. Et ce n’est pas sans raisons ! L’abeille, or vif bruissant de merveilles, • si fine et si mortelle •, est le seul insecte à entretenir des liens si féconds et intimes avec l’humanité. Les hommes exploitent les produits de la ruche de façon récurrente dès le début du Néolithique. Produisant le nectar des dieux, l’abeille est dotée d’une énergie symbolique positive dans tout l’Occident. Et elle occupe une place essentielle dans les écosystèmes. Par son butinage irremplaçable, elle pollinise et permet la reproduction d’un grand nombre de plantes à fleurs, assurant l’essentiel de la production alimentaire de la planète. Or, aujourd’hui, une énorme menace plane sur la ruche. Victimes de maladies, de parasites, de prédateurs, du changement global … les populations sont décimées. Les causes sont multiples, mais les bouleversements de l’environnement, avec le développement de l’agriculture intensive et l’utilisation massive de pesticides, sont les principaux responsables de ce désastre. Nous redoutons plus que jamais la possible tlisparition des abeilles. Cet ouvrage collectif, rédigé par des chercheurs du CNRS, de l’lnra et des universitaires, nous dévoile le monde fascinant des abeilles – ce qu’elles ont, ce qu’elles sont et ce qu’elles font -. décrypte les liens qu’elles entretiennent avec la nature et l’humanité, et les dangers qui les guenent et qui nous menacent. Un ouvrage collectif sous la direction de Martine Regert. Avec David Biron, Jean-Marc Bonmatin, Dorothée Oussy, Lionel Garnery, Martin Giurfa, Delphine Jullien, Arnaud Zucker.

Prix de thèse de la Fondation UCA 2021 | Benjamin Audiard

Au cours de la Préhistoire, les sociétés du passé ont été confrontées à de nombreux changements climatiques et environnementaux, de durée inégale, d’intensité variable et s’inscrivant dans un schéma global de cycle glaciaire/interglaciaire. Dès lors, comprendre la façon dont les sociétés anciennes ont fait face à ces conditions environnementales et comment elles se sont adaptées est une question cruciale pour les préhistoriens. À cet égard, l’étude taxinomique des restes de charbon de bois, bien conservés dans les séquences archéologiques, fournit des informations non seulement sur l’environnement ligneux local, mais aussi sur les stratégies humaines de collecte du bois. Cette approche est confrontée à plusieurs verrous méthodologiques (ex : nécessité d’un grand nombre de charbon, type de dépôts, …) et interprétatifs (pas d’information sur l’étendue du couvert forestier, limite dans l’interprétation climatique, informations écologiques et économiques imbriquées). Afin de pallier ces verrous, ce travail s’inscrit dans la continuité des études sur le signal isotopique (δ13C) du bois et des études analogues pionnières sur charbons de bois. Le principal objectif est alors de développer une approche croisée (taxinomique et isotopique) dans l’étude des charbons de bois issus des séquences du Pléistocène supérieur et du début de l’Holocène. La première partie de cette thèse se concentre sur la création d’un référentiel actuel sur Pinus sp., puis la seconde sur l’étude des assemblages anthracologiques de neuf sites archéologiques diachroniques (Sud-Est de la France : les Canalettes [Paléo. moy.], la Combette [Paléo.moy.], Chauvet-Pont d’Arc [Paléo.sup.], la Baume d’Oulen [Paléo.sup./Méso.], la Grotte aux Points [Paléo.sup.], les Deux-Ouvertures [Paléo.sup.], les Prés de Laure [Paléo.moy./sup.], la Baume de Monthiver [Paléo.sup./Méso.] ; Nord-Est de la France : Mutzig [Paléo. Moy.]).Nous montrons, à travers notre référentiel, la possibilité d’utiliser le signal isotopique des charbons de Pinus, indépendamment de leur espèce et issus d’un même degré de carbonisation, pour étudier l’évolution climatique et environnementale sur le long terme (évolution basse fréquence). L’application de la méthode sur les sites archéologiques montre quant à elle une conservation préférentielle des charbons issus d’un faible degré de carbonisation. Ce constat, couplé à la réponse physiologique des plantes anciennes (adapté aux conditions atmosphériques et climatiques), procure au signal δ13C moyen un fort potentiel comme marqueur des évolutions environnementales et climatiques de basse fréquence. Plus encore, la possibilité d’obtenir un signal isotopique représentatif par l’analyse « individuelle » ou « groupée » des charbons, permet à notre méthode de s’adapter aux différents contextes archéologiques (caractéristiques du matériel, conservation de la stratigraphie), avec les avantages et inconvénients supplémentaires propres à chacune de ces approches (étude de la variabilité du signal, coût et temps). Les bons résultats obtenus avec d’autres essences que le Pinus (ici, Betula, Juniperus) appuient également sur la polyvalence de cette méthode. Par ailleurs, notre étude soulève la possibilité d’utiliser la variabilité du signal comme marqueur des changements d’aire de collecte du bois.Outre les apports méthodologiques, ce travail contribue à la connaissance du contexte environnemental et climatique passé. Enfin, l’étude des sites archéologiques du Paléolithique moyen au Mésolithique inscrit ce travail dans la réflexion actuelle autour de la relation sociétés/milieux (gestion du bois, schéma de mobilité, déterminisme naturel, …).

Offre de Contrat doctoral | Dynamiques paléoclimatiques et socio-environnementales dans le nord-ouest de l’Arabie au cours de l’Holocène : approche spatiale et pédo-sédimentaire des archives palustres et dunaires de l’oasis d’AlUla

La proposition de thèse est intitulée : Dynamiques paléoclimatiques et socio-environnementales dans le nord-ouest de l’Arabie pendant l’Holocène : une approche spatiale et pédo-sédimentaire des archives des zones humides et des dunes de l’oasis d’AlUla.

Description du projet : Les oasis sont des environnements artificiels qui offrent une opportunité unique de comprendre l’interaction entre les dynamiques agraires et sociales ainsi que le changement climatique. Depuis 2019, le développement de projets pluridisciplinaires dans l’oasis d’AlUla (Arabie du Nord-Ouest) a permis de mettre en évidence son développement au cours des derniers millénaires, parallèlement à l’occupation de sites emblématiques (Dadan, Hegra, AlUla). Cependant, de nombreuses questions demeurent sur l’expansion de l’oasis, les changements environnementaux et les dynamiques paléoclimatiques qui sont cruciales pour comprendre les causes des transformations socio-environnementales et les adaptations des sociétés anciennes à ces changements.

Objectif de la thèse : (1) Définir les fluctuations des dynamiques éoliennes et hydrologiques et reconstruire une histoire paléoclimatique holocène à partir de l’étude temporelle et spatiale des archives dunaires et des zones humides à fonctionnement temporaire (sebkhas, plaine inondable). (2) Réaliser des analyses à haute résolution (sédimentologie incluant des études granulométriques, micromorphologie, XRD, CHN et géochimie incluant XRF et ICPM-MS) pour fournir des informations sur l’évolution des environnements oasiens et de leur périphérie désertique.

Profil du candidat : Le candidat choisi doit être titulaire d’un master en géographie physique, géographie environnementale, géosciences ou archéologie environnementale à la date du début de la thèse. Il devra avoir une formation initiale en collecte de données environnementales sur le terrain, en systèmes d’information géographique et en analyses de laboratoire.

Description du poste : La travail comprend des campagnes de terrain deux fois par an au sein d’une équipe interdisciplinaire, des études en laboratoire, des rapports et la rédaction de publications évaluées par des pairs. Une collaboration avec d’autres projets en cours à AlUla est attendue ainsi que la participation à des réunions et conférences nationales et internationales.

Informations complémentaires

Le contrat doctoral est financé par le CEPAM-CNRS et le LABEX Dynamite. Vous trouverez plus de détails dans le document ci-joint et la procédure de recrutement est disponible sur http://labex-dynamite.com/fr/contrat-doctoral-campagne-2022-dynamiques-paleoclimatiques-et-socio-environnementales-dans-le-nord-ouest-de-larabie-au-cours-de-lholocene/

Contact pour plus d’informations : laurent.lespez@lgp.cnrs.fr , laurent.lespez@u-pec.fr & louise.purdue@cepam.cnrs.fr

L’examen des candidatures débutera le 22 mai 2022 et les candidatures doivent être soumises par email à contact@labex-dynamite.com

Doriane Agassis, lauréate du prix Danièle Mouchot

Créé en la mémoire de Danièle Mouchot, ancienne conservatrice du musée archéologique de Nice-Cimiez décédée en septembre 2020, l’Association AMAN (Amis du musée archéologique Nice-Cimiez) avait à cœur de rendre hommage à cette femme par la promotion du travail des jeunes chercheuses ou chercheurs engagés dans la recherche et la valorisation du patrimoine culturel archéologique. Le prix Danièle Mouchot récompense alors un travail en rapport avec les activités de valorisation du patrimoine archéologique de Nice, de son musée ou de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, principalement sur les Gaules romaines ou pré-romaines jusqu’à l’Antiquité tardive.

Doriane Agassis, doctorante à l’Université de Paris-Nanterre et à l’Université Côte d’Azur (dir. Ricardo Gonzalez-Villaescusa & Marie-Jeanne Ouriachi) est la première lauréate de ce prix pour son travail de thèse intitulé « Réseaux et systèmes de villes dans les provinces alpines, de la fin du Second Âge du fer à la fin de l’Antiquité ». Elle a pour but de mettre en évidence les relations entre les agglomérations au sein d’un territoire provincial et entre les différentes provinces, mais également de saisir le poids du découpage administratif sur la structuration du réseau et la manière dont les agglomérations contribuent à redéfinir les territoires par leurs interactions entre elles.

Radio | « Une terre qui parle », série en 4 épisode, avec Claire Delhon (épisode 1 : « La terre s’est tue »)

Podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/serie/une-terre-qui-parle

« Cette série part du sentiment que les paysages semblent ne plus « raconter » grand-chose, ou, en tout cas, qu’ils ne racontent pas assez, pas à la mesure de l’épaisseur du vivant, en particulier quand il est en bonne santé, à l’instar d’une vieille forêt. Cela, en fait, fait écho à la crise de la sensibilité, en partie à l’origine de la catastrophe écologique, que notre Occident moderne, naturaliste, traverse. C’est parce qu’il ne nous « parle » pas qu’on peut maltraiter le vivant. A l’origine de cette insensibilité, il y a notamment « l’amnésie écologique » : notre référentiel est le milieu de notre enfance et, de génération en génération, notre environnement se dégrade sans que nous nous en rendions compte. Nous en sommes aujourd’hui à pouvoir trouver beau une monoculture de maïs…

Quelle mémoire avons-nous perdu ? Et que faut-il retrouver ? Qu’est-ce qu’un milieu où il « se passe » quelque chose ? Qu’est-ce qu’une terre qui parle ?

Poser cette question c’est réfléchir à l’usage de la terre, et en particulier à l’agriculture. A fortiori quand 54 % du territoire métropolitain est destiné à un usage agricole ( 15% de sylviculture monospécifique).

Une série documentaire de Tao Favre, réalisée par Assia Khalid et Séverine Cassar »