Forum Iulii

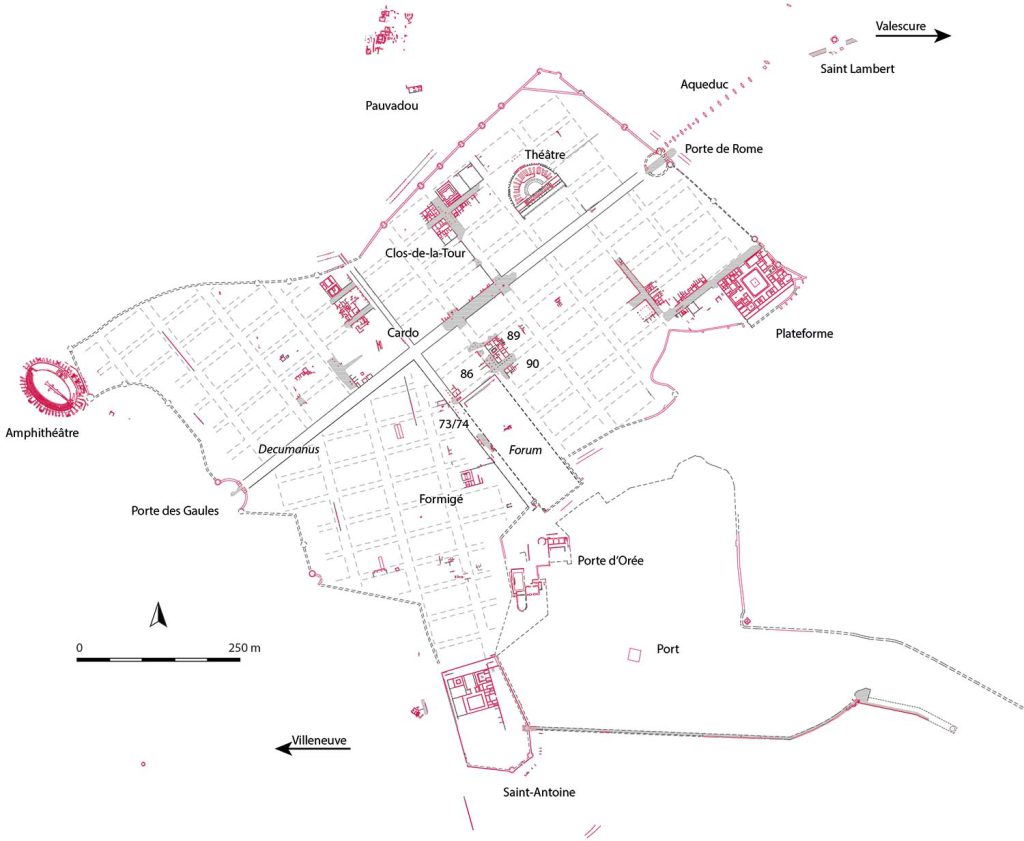

Fréjus depuis l’Antiquité a connu plusieurs étapes dans son évolution. Au IIe s., la ville antique ceinte d’un rempart de 3,5 km de long atteignait 47 ha de superficie. C’est du moins comme cela qu’apparaît la ville à partir de Tibère jusqu’à Dioclétien (fin du IIIe siècle).

Des monuments religieux, publics ou semi publics s’insèrent dans la trame urbaine dont le decumanus et le cardoconstituent l’ossature en le divisant en grands quartiers divisés en îlots par les cardines et décumanes secondaires. Deux phases principales d’urbanisation A (Césaro-Augustéenne) et B (Tibérienne) se combinent, ayant pour effet des ruptures observables dans la continuité du plan : réalignement des façades, dimensions variables des îlots au contact des deux trames. Les superficies des insulae évoluent peu en apparence de la fin du Ier siècle jusqu’au IIIe siècle, en revanche leurs aménagements intérieurs subissent des adaptations et les destinations des bâtiments peuvent changer. On constate aussi que l’espace privé empiète sur l’espace public, généralement par le cloisonnement des portiques dans les rues. Le IVe siècle clôt une période d’abandon et de ruine de quartiers entiers, suivie d’une déprise urbaine qui aboutit à une rétraction de la ville élevée cependant au rang d’évêché à la fin du IVe s.

L’agglomération du Moyen-âge scelle sous son bâti la ville augustéenne, hors de portée de la recherche archéologique, mais laisse en grande partie la ville d’époque tibérienne extra-muros.

Tissu urbain et topographie.

Le quartier au nord du forum, plus précisément les insulae 73/74, 86, 89 et 90, qui sert de référence ici, appartient à l’agrandissement de la ville à l’époque de Tibère. De la fin du Ier s. à la fin du IIIe s. le plan d’ensemble ne subit pas de grandes modifications. Son caractère orthonormé ne se dément jamais mais subit les contraintes imposées par la topographie naturelle du terrain et la présence de monuments comme le Théâtre, en influant notamment sur la métrologie des rues et des îlots. On observe aussi que les collecteurs principaux généralement dans l’axe des voies, ne respectent pas toujours leur maillage soit parce qu’ils suivent la pente naturelle du terrain (Clos-de-la-Tour), soit parce qu’ils sont construits avant certains aménagements (Marché et entrepôt des Poiriers). Leur calibrage est aussi largement tributaire de la mise en service de l’aqueduc dans les années 60 de notre ère.

On retrouve dans chacune de ces insulae des particularités liées à l’évolution de l’occupation de la ville déjà observées par ailleurs : présence d’activités artisanales dès le Ier siècle avec des traces que nous supposons appartenir à des fullonicae, l’apparition d’officinae tinctoriae à partir de la fin du IIe siècle. L’aménagements internes des insulae vers la fin du Ier siècle, fait l’objet de transformations radicales de leur plan amenant à la création de nouvelles domus par regroupement foncier (Insula 89, domus 1 et 2). Vers la fin du Ier siècle on construit des portiques en façade des maisons.

Globalement on retiendra l’aspect uniforme dans les moyens mis en œuvre et dans les techniques employées, malgré parfois l’espacement dans le temps de certaines réalisations.

Voies et portiques.

– 15/60 de notre ère.

Cardo maximus 1.

Cette voie pend vers le sud, en direction du port. Son tracé conditionne le réalignement des façades préexistantes (îlot 73/74). Le cardo maximus, large de 14,06 m, longe les insulae 73/74 et 86 ainsi que le forum. Les bases de piliers 4, 10, 11, 14, 367 installés à la fin de la période 1, sur le côté ouest, appartiennent à un portique qui semble continu en façade de l’insula 73/74 sans aller au-delà du mur 180. Côté est, quatre bases régulièrement espacées 12, 38, 39 et 339, le long de la façade de l’insula 86 indiquent sans doute un portique sur toute sa longueur, mais rien ne dit que celui-ci débordait sur le croisement avec la voie IV.3. Au sud, le long du forum, la base indique un accès couvert à la place. L’entrecolonnement mesure en moyenne, à l’ouest 5,95 m et à l’est de 4,50 m à 5,60 m, pour des largeurs de trottoir moyennes respectives de 4,20 et 4,30 m et pour une largeur de bande de roulement de 5,60 à 5,8 m.

Le cardo IV.3.

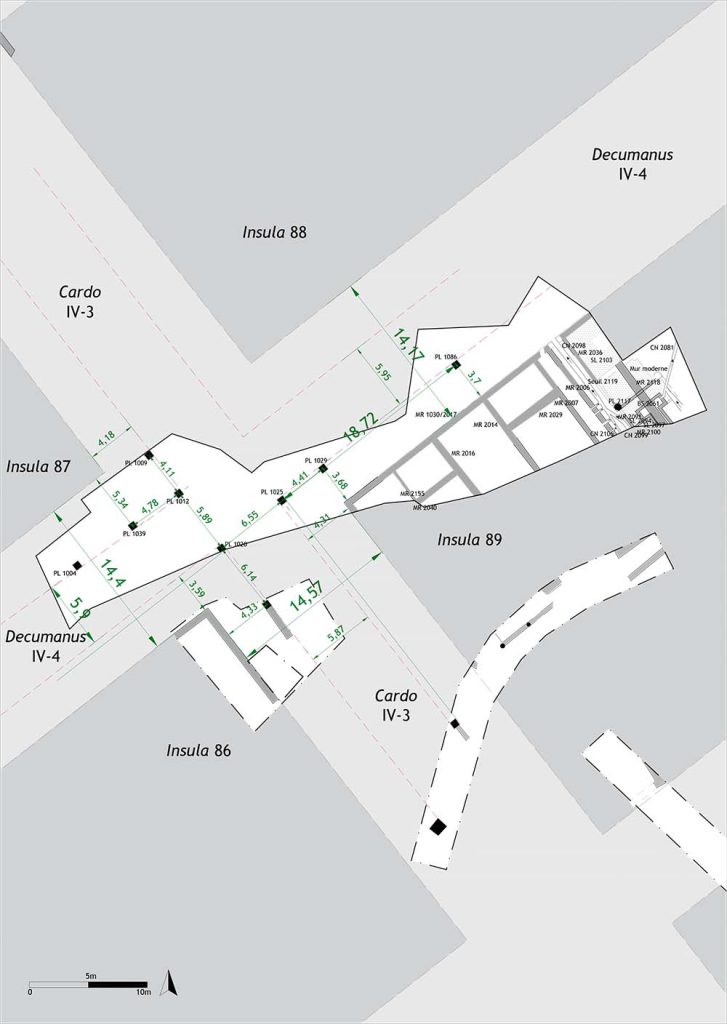

Cette voie qui borde le forum à l’est, mesure 14,57 m de large immédiatement au nord de ce dernier et 14,81 m à son croisement avec le decumanus maximus (voie 2), plus au nord. L’insula 89 barre l’écoulement des eaux de ruissellement de la voie IV.3 vers l’est et les renvoie vers le nord et le sud.

Le decumanus IV.4.

Cette voie nous est essentiellement connue en amont et en aval de son croisement avec la voie cardine IV.3 ; sa largeur totale, de 14,17 m entre les îlots 88 et 89 et de 14,40 m entre les îlots 86 et 87 est restituée ; sa bordure septentrionale nous échappe totalement. La pente, légère vers l’est, est forte à l’ouest du croisement avec la voie IV.3. On constate, de part et d’autre de la voie IV.3, environ 0,80 m de dénivelé.

Le decumanus IV.6.

Au niveau du croisement avec le cardo maximus 1, cette voie « butte » à l’ouest sur l’insula 73/74 ; vers l’est, elle longe le mur d’enceinte nord du forum, croise la voie cardine IV.3 et file entre les îlots 89 et 90. Le forum qui empiète sur son tracé réduit, sa largeur à 9,76 m alors qu’elle est de 13,20 m entre les insulae 89 et 90. De son croisement avec le cardo maximus 1, jusqu’aux insulae 89 et 90 à moins de 60 m, le dénivelé est d’environ 4,30 m.

– 60/125 de notre ère.

Au début de cette période les portiques se généralisent sur les voies IV.3, IV.4 et IV.6 sans être toutefois systématiques. Leur création entraine bien sûr l’apparition des trottoirs de part et d’autre d’une bande de roulement (fig. 151 à 156).

Le cardo IV.3.

Sur sa bordure ouest au niveau du croisement des voies IV.4 et IV.3 les bases 1009 et 10012 à l’angle de l’insula87 montrent qu’un portique fait retour sur les façades ouest et sud. La base 1020 à l’angle nord-ouest de l’insula 86 indique le retour du portique le long de la façade nord. Vers le sud, le long de la façade est de l’insula 89, jusqu’au croisement avec la voie IV.6, une série incomplète de bases, 1020, 88, 2012, 2010, 2024, 2011, 2022 matérialise un portique en continu sur la façade est de l’insula 86. La base 2022 à l’angle sud-est de l’insula 86, indique que le portique revenait le long de la façade sud sans toutefois se prolonger jusqu’à l’angle sud-ouest où aucune base n’a été retrouvée. Le long de la façade ouest de l’insula 89, les bases 1025, 2206, 2014, 2086, 2087, 2013, 2094 appartiennent à un portique continu. À l’angle sud-ouest, la base 2094 suggère que le portique faisait retour le long de la façade sud de l’insula 89. La topographie a imposé des adaptations dans la réalisation des portiques. Lorsque le rocher correspond plus ou moins à la surface d’utilisation de la voie, les bases sont posées directement dessus, en revanche, dès que des remblais de nivellement sont apportés, elles sont fondées jusqu’au sol dur. C’est le cas entre les bases 1020 et 88 sur la bordure ouest, 2206 et 2086 sur la bordure est, où plusieurs blocs superposés servent de fondation aux piliers. Dans ce cas des murs sont montés entre les fondations des piliers faisant office de stylobate ou de trottoir qui ailleurs ne sont jamais matérialisés. L’entrecolonnement mesure en moyenne, quand il est possible de le calculer, 4 à 6 m, sur la bordure est, 4,40 m à 4,60 m à l’ouest ; le trottoir mesure environ 4,30 m des deux côtés et la bande de roulement de 6 m à 6,50 m environ.

La voie est bordée à l’est et à l’ouest par des portiques. Les piliers en grés des portiques de la cardine IV.3 sont de section carrée et identiques de l’un à l’autre. Ils reposent toujours sur une base faite d’un bloc monolithe en grès de dimensions variables pouvant faire office de chasse-roue si elles dépassaient du sol. L’entrecolonnement est régulier mais les piliers des portiques ouest et est ne se font pas forcément face, de plus la pente naturelle du terrain très marquée entre les insulae 86 et 89 a nécessité un remblaiement après l’édification des piliers noyant les bases du portique est. Le dispositif est complété par des murets d’entrecolonnement fondés eux aussi sur le rocher. Ces derniers, qui ne sont pas chaînés entre eux ni solidaires des piliers sur lesquels ils s’appuient n’ont probablement pas d’autre justification que de matérialiser le passage de la voie au portique, comme une bordure de trottoir. Au-delà du croisement avec la décumane IV.6, entre le forum et l’insula 90, on ne trouve aucune trace de portique. Le rocher aplani devait peu ou prou faire office de surface de roulement comme l’atteste la couverture du collecteur 2003 protégée par son enfouissement. En revanche les branchements de collecteur 2005 et 2147, en provenance de l’insula 90 sur le collecteur 2003, laissent penser, vu leur superficialité, que cette situation a pu évoluer. C’est sans doute à ce moment-là, au cours de la période suivante, que sont construites les bases 2007, 2146 et 2153.

Dans le portique est, on note des aménagements qui sont sans doute pour certains liés aux activités du module artisanal 4.c1. Des amphores 2130 (italique), 2111, 2188, 2191 et 2202 (gauloises) contemporaines du sol 2117, étaient placées comme urinoir dans le portique est de la voie cardine IV.3. La fonction des fosses 2106, 2187 et 2191, creusées à partir du sol 2108 du portique de la voie, est plus difficile à déterminer.

Le decumanus IV.4.

De part et d’autre de la voie, bien que la présence d’un portique soit certaine le long des façades sud et nord des insulae87 et 86, seules les bases 1004, 1039 et 1012 sur la bordure nord permettent de calculer un entrecolonnement entre 4,78 m et 5,78 m environ, avec, en revanche, une largeur de trottoir de 5,30 m au nord et 3,60 m au sud. Vers le sud, au-delà du croisement avec la voie IV.3, plusieurs bases conservées le long de la façade nord de l’insula 89 attestent de la présence d’un portique avec des entrecolonnements mesurant 4,40 m à l’angle nord-ouest de l’insula 89 et d’environ 4,25 m si l’on restitue les trois piliers manquants entre les piliers 1029 et 1086. Le long de la façade nord de l’insula 89, le trottoir est large quant à lui d’environ 3,70 m. Bien que l’insula 88 n’ait jamais été observée en fouille, si l’on restitue un portique sur sa façade sud, on peut estimer la largeur du trottoir à environ 4,50 m et la largeur de la bande de roulement à 5,95 m.

Au sud du croisement avec la voie IV.6 on peut affirmer qu’il n’y avait pas de portique le long du forum, en revanche sur le côté est de la voie, le long de la façade de l’insula 90, la base 2184 est alignée sur des blocs maçonnés qui enjambent le collecteur 2003.

Le decumanus IV.6.

Sur cette voie, les portiques ne sont identifiables que par des indices indirects. En effet si les bases 2022 et 2094 impliquent la présence de portiques faisant retour le long des façades sud des insulae 86 et 89, ce sont les seules à être conservées.

– 125/200 de notre ère.

cardo IV.3, decumanus IV.4, decumanus IV.6.

Cette période ne se distingue par aucune évolution notable si ce n’est au moment de l’extension des espaces artisanaux à la fin du IIe siècle.

– 200/300.

Le cardo IV.3, les decumanus IV.4 et IV.6.

Au nord du croisement avec la voie décumane IV.6, le muret d’entrecolonnement 2043 du portique oriental, est recouvert par un remblai d’exhaussement 2047 qui constitue une interface avec l’installation du mur 2042 qui ferme le portique le transformant en espace privé. Ce nouvel espace fermé agrandit l’insula 89.

À l’angle nord-est de l’insula 86, le portique ouest de la voie IV.3 est aussi muré et ce nouvel espace privé fait retour sur la voie décumane IV.4. Mais là il englobe non seulement le portique sud de la voie mais aussi sa bande de roulement ; le mur fermant l’ensemble s’alignant sur les piliers du portique nord.

Conclusion.

Il faut retenir de ces descriptions que les voies malgré un aspect rustique dû à l’absence de dallage n’en ont pas moins un tracé régulier et que si l’absence de trottoir séparant les bandes de roulement des bandes latérales de circulation piétonne accentue cette vision rien ne semble le fruit du hasard. Les piliers sont identiques, les bases robustes et plus larges font certainement office de chasse-roue, quand aux surfaces de roulement elles sont souvent constituées par la roche à nue ou encore l’extrados des grands collecteurs, la pente du terrain assurait un drainage naturel complétant le réseau des collecteurs.

Quelques questions restent cependant sans réponse. Ces modes d’aménagement sont-ils uniques en Narbonnaise, les portiques étaient-ils à l’origine publics et supportaient-ils des niveaux de construction en encorbellement ?

Nos données constituent uniquement un point de départ qu’il serait intéressant de comparer avec celles d’autres colonies romaines de Narbonnaise pour tenter de déterminer ce que le plan urbain de Fréjus doit aux origines italiques de son peuplement.