Sous la direction de Laurence Astruc, François Bon, Vanessa Léa, Pierre-Yves Milcent et Sylvie Philibert.

L’outil constitue un excellent marqueur de l’évolution des techniques si l’on prend la peine de reconnaître sa structure, son fonctionnement, sa fonction, et d’évaluer son degré d’élaboration. Il témoigne de traditions, de transferts et d’emprunts techniques, et les recherches en Pré-Protohistoire prêtent de plus en plus d’attention aux valeurs socio-économiques qu’il véhicule. Il ne peut plus aujourd’hui être appréhendé sans une identification aussi détaillée que possible du milieu technique et social dans lequel il apparaît, chaque société générant une gamme d’instruments, constituée elle-même de divers assemblages. La complémentarité technique de ces éléments, à condition d’être capable d’en percevoir les mécanismes, a pour nous une signification première. Cet ouvrage se veut une réponse à l’inconfort intellectuel dans lequel nous plonge le rapport ambigu entre outillages simples et outillages complexes. Ce rapport est encore dans certaines situations un moteur essentiel de notre réflexion sur les sociétés pré- et protohistoriques. Mais il mène aussi à des impasses, en masquant les mécanismes que nous cherchons justement à mettre en évidence. Considérer les outillages peu investis comme peu informatifs constitue l’une de ces impasses. En les excluant de nos analyses, nous ne pouvons rendre compte de la complémentarité qui nous préoccupe tant, ni apprécier réellement les normes techniques devant lesquelles nous nous trouvons. Notre capacité à dégager des comportements récurrents, témoins de structures collectives et du fonctionnement des groupes, d’identifier des témoins d’apprentissage, d’approcher les traditions techniques, se trouve alors hypothéquée. Les membres de communautés scientifiques travaillant sur des espaces chrono-culturels divers, et fondant leur approche des sociétés anciennes sur les outillages lithiques, osseux ou métalliques, se sont donc rencontrés autour de ce thème. Définitions des notions, discussions sur les degrés d’applications de celles-ci, études de cas et synthèses régionales ont montré qu’il était possible, en multipliant les échelles d’analyse, de dépasser un certain nombre d’oppositions usuelles : notamment, simple/complexe, domestique/spécialisé, activité domestique/activité de collecte des ressources alimentaires. Comment, enfin, pondérer dans nos interprétations ce qui relève du domaine technique et du milieu social ? Si l’outil est un vecteur d’intégration et de différenciation sociale, il peut aussi être un vecteur d’évolutions sociales. Discuter de la notion trop linéaire et évolutive de progrès technique nous a conduits à aborder avec prudence les théories générales d’évolution des sociétés développées en anthropologie politique, des sociétés égalitaires aux sociétés hiérarchisées. Ces modes de représentation des sociétés anciennes dites complexes posent de réels problèmes lorsque l’on s’interroge sur les sociétés préurbaines.

Rencontres scientifiques à venir

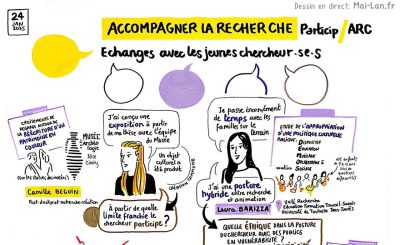

Consulter toutes les rencontresAppel à Communication | Les journées jeunes chercheur.e.s (Particip-Arc)

Appel à communications pour la journée de séminaire dédié aux travaux des journées Jeunes Chercheurs et chercheuses en sciences culturelles participatives.

Appel à contributions | Océans, littoraux, îles et sociétés : fluctuations environnementales, activités humaines et défis socio-environnementaux à travers le temps

45es Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire de Nice Côte d’Azur, organisées par Tatiana Theodoropoulou (CEPAM, CNRS-Université Côte d’Azur), Alexandra Bivolaru (CEPAM, CNRS-Université Côte d’Azur), Nicolas Naudinot (MNHN, UMR 7194 HNHP, Paris)