- Fouille des témoins restés des anciennes fouilles et enregistrement stratigraphique.

- Prospection pédestre autour de Can Blai.

- Levé photogrammétrique du site avec photographie verticale et ballon aérostatique et GPS différentiel.

- Reconstitution 3D par balayage complet de la structure et nuages de points pour produire une réplique numérique 3D.

Auteur/autrice : cepam

Historia de la investigación

La conservación general del castellum de can Blai es bastante deficiente, fruto del expolio para el aprovechamiento de la piedra a que ha estado sometido a lo largo de los siglos. Así pues, los restos conservados de la fortificación se limitan a la cimentación y a la primera hilada de los lienzos y de las torres. Sin embargo en los lienzos NW y NE se conservan restos de lo que constituyó una segunda hilada. .

Descripción

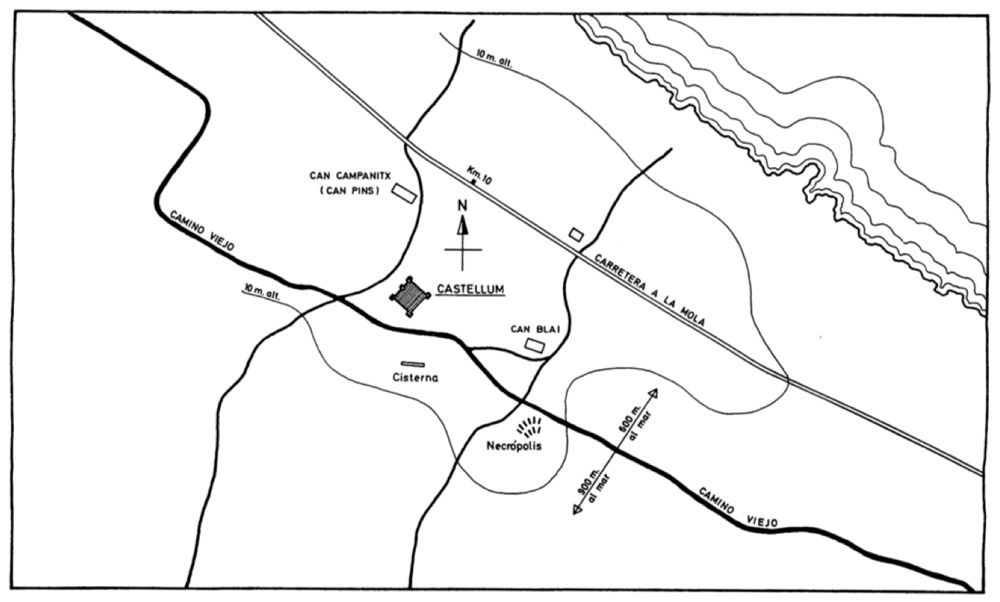

El yacimiento de Can Blai (o también de Can Pins) se encuentra situado en la parroquia de Sant Ferran de ses Roques, en la isla de Formentera. Está emplazado casi en el centro de la isla, en el istmo que une los dos relieves mayores de la misma, a unos 600 m de distancia de la costa por su lado NE y a unos 900 m por su lado NW; y en su punto más elevado, a unos 20 m sobre el nivel del mar. Desde este emplazamiento es posible el control de las costas norte de Formentera y este de Ibiza, así como de las costas del sur de Formentera, zona invisible desde Ibiza (Fig. 1).

du bas empire et antiquité tardive

du bas empire et antiquité tardive

© G. Davtian & RGV » title= »Camps et fortins romains

du bas empire et antiquité tardive

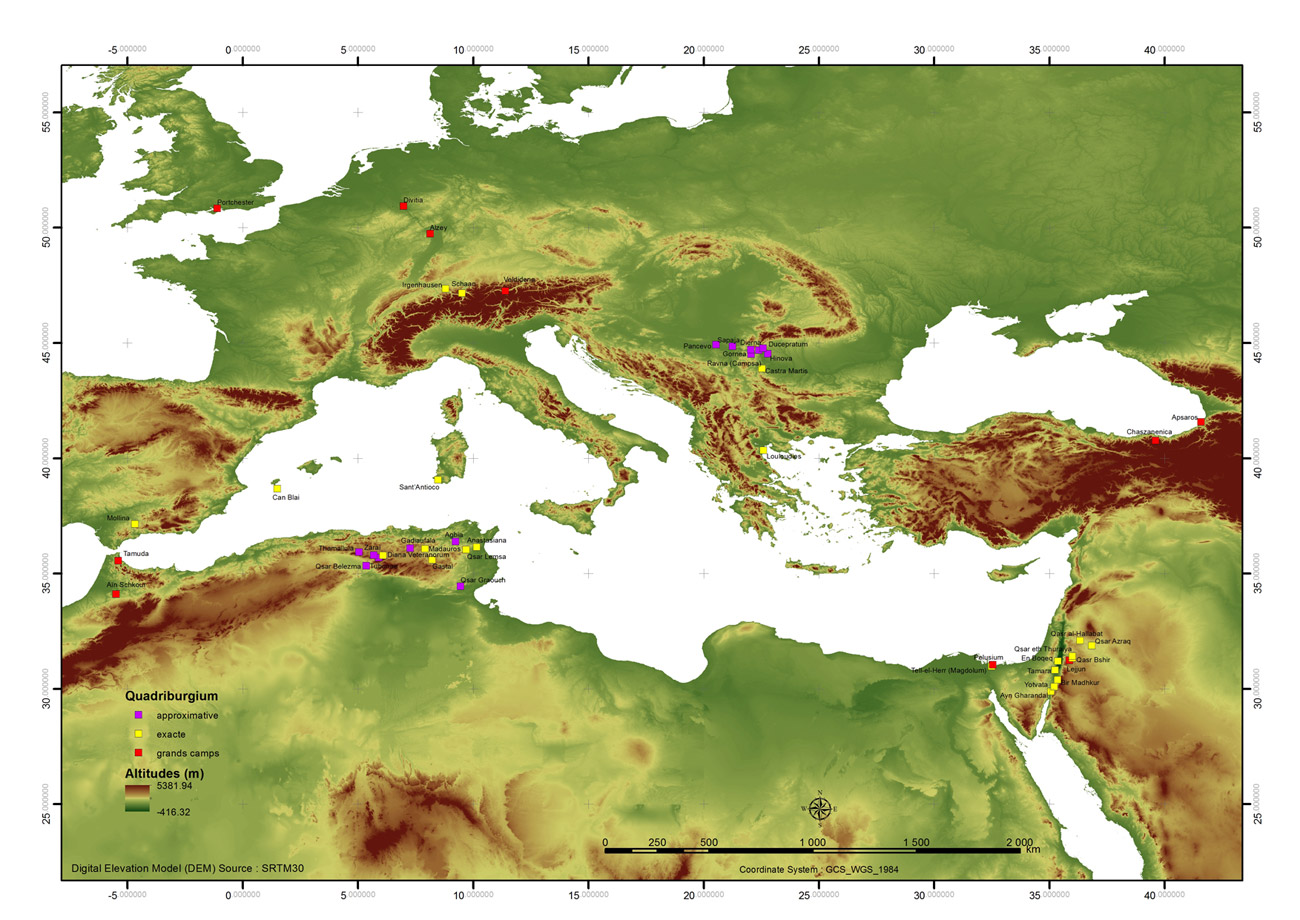

© G. Davtian & RGV » class= »caption » align= »left » />El asentamiento es una fortificación de tipo quadriburgium, frecuente entre finales del siglo II y el siglo VI d.C. (Reddé 1995), un recinto cuadrangular de pequeñas dimensiones dotado de torres de ángulo. Se levanta a escasa distancia del llamado “cami vell” que cruzaba la isla en su longitud. Precisamente al otro lado de este camino se conservan los restos de una antigua cisterna, cuya función, con toda probabilidad, era proporcionar agua a los posibles usuarios de la fortificación. Al yacimiento se accede desde el camino que hay en el punto kilométrico 10, a la derecha, a unos 200 m de la carretera que desde La Savina conduce a La Mola.

Fotografías

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pronoia (page en français uniquement)

La philosophie du projet Pronoia est d’examiner, à travers des études de cas, comment les modes d’occupation et de gestion des sols s’adaptent, durant le 1er millénaire av. n. è. jusqu’au Moyen Âge, aux milieux géographiques particuliers que sont les espaces côtiers et à leurs ressources, particulièrement (mais pas seulement) en Méditerranée occidentale, dans les mondes indigènes, phénico‐puniques, grecs, étrusques et romains.

Cette problématique implique de porter une grande attention aux modes de peuplement en rapport avec le paysage littoral et le climat, et d’en évaluer les éventuels effets réciproques. Cette approche permet non seulement de proposer des restitutions de portions de côtes où les données humaines et les données des paléopaysages sont réunies (le plus souvent, pour la première fois), mais aussi de définir les variables physiques et socio‐culturelles qui ont pu conditionner l’occupation humaine, ainsi que les discours sur la relation entre l’homme et le milieu, au sens où l’entendent les épicuriens, les stoïciens (la Prónoia ou « dessein », dans une vision téléologique de la nature), ou les influences hippocratiques sur les théories de la localisation[[<1> C.‐J. Glacken, Histoire de la pensée géographique. 1. L’Antiquité. Éditions du C.T.H.S., Paris, 2000.]] . Dans cette vision téléologique, le choix de l’emplacement, la position (thésis) et les caractéristiques d’un lieu, conditionnent le « destin » (le développement) d’une ville[[<2> F. Prontera, Los marcos geográficos de la ciudad Griega en la reflexión antigua, in A. Pérez Jiménez, G. Cruz Andreotti (eds.), De la Aldea al Burgo. La ciudad como estructura urbana y política en el Mediterráneo. Ediciones Clásicas & Charta Antiqua, Madrid‐Málaga, 2003, p. 13‐26.]] : « ἰδιότητα καὶ τὴν εὐφυΐαν τοῦ τόπου » dit Polybe à propos de Byzance[[<3> Polybe, Histoires, IV, 38, 11.]].

À terme, le projet ambitionne d’élaborer un modèle spatial de l’occupation des zones d’interface terre/mer permettant d’appréhender les facteurs privilégiés par les implantations littorales. Il sera également attentif à décliner les différents types

d’occupation (emporion, ferme, atelier, villa, village, ville, port, etc) en rapport (ou non) avec l’exploitation des ressources maritimes. Les milieux de migration humaine (dans le cadre de la l’expansion méditerranéenne phénicienne et grecque, ou bien de la conquête romaine) seront des milieux propices à l’étude mais on les dépassera en vue d’élaborer un modèle global d’occupation.

On examinera également quels critères de choix apparaissent dans les sources littéraires antiques afin de savoir, à partir des données archéologiques, dans quelle mesure ces critères étaient mis en pratique lors de l’implantation d’un établissement.

Pronoia (page en français uniquement)

La philosophie du projet Pronoia est d’examiner, à travers des études de cas, comment les modes d’occupation et de gestion des sols s’adaptent, durant le 1er millénaire av. n. è. jusqu’au Moyen Âge, aux milieux géographiques particuliers que sont les espaces côtiers et à leurs ressources, particulièrement (mais pas seulement) en Méditerranée occidentale, dans les mondes indigènes, phénico‐puniques, grecs, étrusques et romains.

Cette problématique implique de porter une grande attention aux modes de peuplement en rapport avec le paysage littoral et le climat, et d’en évaluer les éventuels effets réciproques. Cette approche permet non seulement de proposer des restitutions de portions de côtes où les données humaines et les données des paléopaysages sont réunies (le plus souvent, pour la première fois), mais aussi de définir les variables physiques et socio‐culturelles qui ont pu conditionner l’occupation humaine, ainsi que les discours sur la relation entre l’homme et le milieu, au sens où l’entendent les épicuriens, les stoïciens (la Prónoia ou « dessein », dans une vision téléologique de la nature), ou les influences hippocratiques sur les théories de la localisation[[<1> C.‐J. Glacken, Histoire de la pensée géographique. 1. L’Antiquité. Éditions du C.T.H.S., Paris, 2000.]] . Dans cette vision téléologique, le choix de l’emplacement, la position (thésis) et les caractéristiques d’un lieu, conditionnent le « destin » (le développement) d’une ville[[<2> F. Prontera, Los marcos geográficos de la ciudad Griega en la reflexión antigua, in A. Pérez Jiménez, G. Cruz Andreotti (eds.), De la Aldea al Burgo. La ciudad como estructura urbana y política en el Mediterráneo. Ediciones Clásicas & Charta Antiqua, Madrid‐Málaga, 2003, p. 13‐26.]] : « ἰδιότητα καὶ τὴν εὐφυΐαν τοῦ τόπου » dit Polybe à propos de Byzance[[<3> Polybe, Histoires, IV, 38, 11.]].

À terme, le projet ambitionne d’élaborer un modèle spatial de l’occupation des zones d’interface terre/mer permettant d’appréhender les facteurs privilégiés par les implantations littorales. Il sera également attentif à décliner les différents types

d’occupation (emporion, ferme, atelier, villa, village, ville, port, etc) en rapport (ou non) avec l’exploitation des ressources maritimes. Les milieux de migration humaine (dans le cadre de la l’expansion méditerranéenne phénicienne et grecque, ou bien de la conquête romaine) seront des milieux propices à l’étude mais on les dépassera en vue d’élaborer un modèle global d’occupation.

On examinera également quels critères de choix apparaissent dans les sources littéraires antiques afin de savoir, à partir des données archéologiques, dans quelle mesure ces critères étaient mis en pratique lors de l’implantation d’un établissement.

Conservation plan

The project consist in a site’s layers exhaustive totality, after complete elimination of the vegetation, included the only tree remaining after 1980 excavations. So the future visitors will have the whole wiew of the ruins, thanks to a lager of gravel pointing out the difference between the camp’s interior and exterior. This gravel will stop the bad seeds growth. The 3D restitution will show to the visitor, the possibility to apprehend the camp elevation.

Pronoia

La philosophie du projet Pronoia est d’examiner, à travers des études de cas, comment les modes d’occupation et de gestion des sols s’adaptent, durant le 1er millénaire av. n. è. jusqu’au Moyen Âge, aux milieux géographiques particuliers que sont les espaces côtiers et à leurs ressources, particulièrement (mais pas seulement) en Méditerranée occidentale, dans les mondes indigènes, phénico‐puniques, grecs, étrusques et romains.

Cette problématique implique de porter une grande attention aux modes de peuplement en rapport avec le paysage littoral et le climat, et d’en évaluer les éventuels effets réciproques. Cette approche permet non seulement de proposer des restitutions de portions de côtes où les données humaines et les données des paléopaysages sont réunies (le plus souvent, pour la première fois), mais aussi de définir les variables physiques et socio‐culturelles qui ont pu conditionner l’occupation humaine, ainsi que les discours sur la relation entre l’homme et le milieu, au sens où l’entendent les épicuriens, les stoïciens (la Prónoia ou « dessein », dans une vision téléologique de la nature), ou les influences hippocratiques sur les théories de la localisation[[<1> C.‐J. Glacken, Histoire de la pensée géographique. 1. L’Antiquité. Éditions du C.T.H.S., Paris, 2000.]] . Dans cette vision téléologique, le choix de l’emplacement, la position (thésis) et les caractéristiques d’un lieu, conditionnent le « destin » (le développement) d’une ville[[<2> F. Prontera, Los marcos geográficos de la ciudad Griega en la reflexión antigua, in A. Pérez Jiménez, G. Cruz Andreotti (eds.), De la Aldea al Burgo. La ciudad como estructura urbana y política en el Mediterráneo. Ediciones Clásicas & Charta Antiqua, Madrid‐Málaga, 2003, p. 13‐26.]] : « ἰδιότητα καὶ τὴν εὐφυΐαν τοῦ τόπου » dit Polybe à propos de Byzance[[<3> Polybe, Histoires, IV, 38, 11.]].

À terme, le projet ambitionne d’élaborer un modèle spatial de l’occupation des zones d’interface terre/mer permettant d’appréhender les facteurs privilégiés par les implantations littorales. Il sera également attentif à décliner les différents types

d’occupation (emporion, ferme, atelier, villa, village, ville, port, etc) en rapport (ou non) avec l’exploitation des ressources maritimes. Les milieux de migration humaine (dans le cadre de la l’expansion méditerranéenne phénicienne et grecque, ou bien de la conquête romaine) seront des milieux propices à l’étude mais on les dépassera en vue d’élaborer un modèle global d’occupation.

On examinera également quels critères de choix apparaissent dans les sources littéraires antiques afin de savoir, à partir des données archéologiques, dans quelle mesure ces critères étaient mis en pratique lors de l’implantation d’un établissement.

Bibliografía

González Villaescusa, R., Díes, E., “Evolución de la ocupación del suelo de Formentera: épocas púnica y romana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 15, 1991-1992 [1993], p. 335-373.

González Villaescusa, R., El vertedero de la Avenida de España, 3 y el siglo III d. de C. en Ebusus, Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza nº 22, Ibiza, 1990, 160 p.

Gordillo Courcières, J.-L., Formentera: historia de una isla, Albatros Ediciones, Valencia, 1981.

Ramón, J., Els monuments antics de les illes Pitiüses, Ibiza, 1985.

Reddé, M., « Diocletien et les fortifications militaires de l’Antiquite Tardive, » Antiquité tardive, 3, 1995, p. 91-124.

Contáctenos

CEPAM – UMR 7264

Pôle universitaire SJA 3

24 av, des Diables-Bleus

F – 06357 Nice Cedex 4

tél : +33 (0)4 89 88 15 20

ou par le :

formulaire de contact